【地震小教室】震央、震源在哪裡?芮氏規模、震度是什麼?地震級數新制!

台灣位於板塊活躍運動的交界處,所以幾乎每天都會發生各種大大小小的地震,我們經常在和地震相處,但到底什麼是地震?地震怎麼發生的?我們可以怎麼預防地震?透過這篇文章,筆者希望帶你一起了解「 地震 」的身家背景,還有目前針對地震可以預先防範的措施以及相關資訊,讓我們透過了解地震降低震災所帶來的危害。

編按:🚨 2024 年 4 月 3 日一早 7:58 出現芮氏規模 7.2 的全台有感地震,花蓮縣和平鄉最大預估震度達 6 強,多個地區的國家級警報應聲響起,至今(5/6)更有多個不同規模的餘震陸續發生,氣象署表示目前的餘震為「 應力調整 」,簡而言之地球就像翹翹板,需要能量平衡才不會引發更嚴重的能量釋放,屬於正常現象,民眾不要太過恐慌。

而在地牛翻身前我們能做的就是,提前好好了解地震的相關背景,並且隨時做好防災準備,便可盡量地避開諸多災害!這些地震小知識,你一定要好好學起來!

地震報告怎麼解讀?

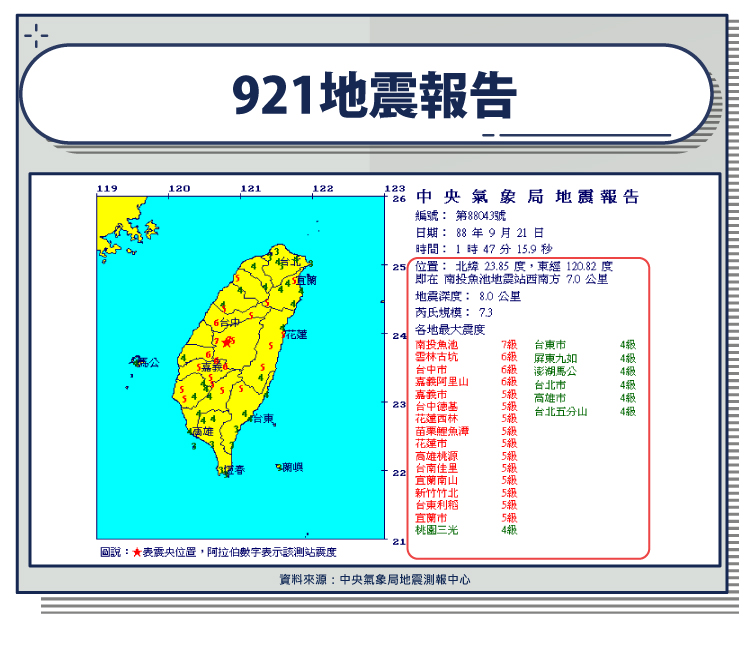

我們經常會在地震新聞中看到「某地區發生芮氏規模 6.3 強震、震度達 7 級」的地震快訊,不過報告中的這些字眼要怎麼解讀?今天就讓筆者來帶大家認識如何解讀地震報告,讓你對芮氏規模、震度等名詞不再傻傻分不清楚!

震央、震源在哪裡?

每次在看地震新聞報告時,都會特別關注這次地震的震央在哪裡?震源又在哪邊?那到底什麼是震央、震源呢?

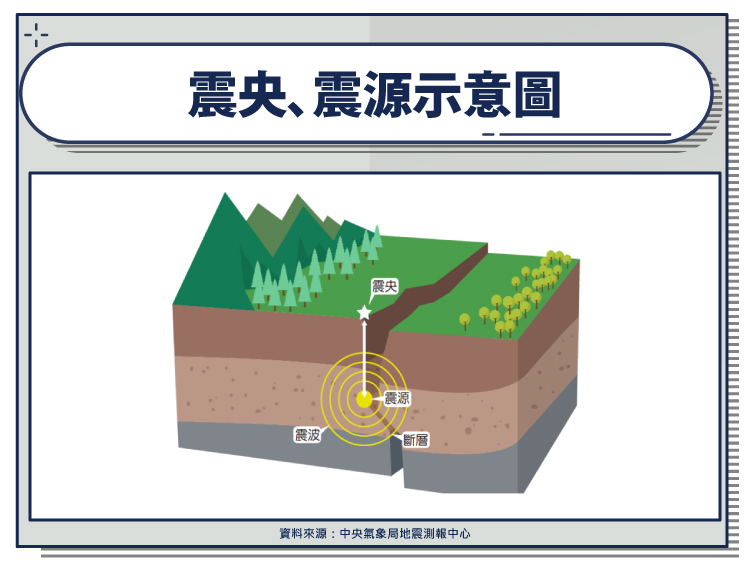

震源

「 震源 」就是地震發生的起始點,也就是地震波的來源。

震央

「 震央 」則是震源在地表上的投影位置,在地震報告中會以紅色星星標示在地圖上。

地震深度

「 地震深度 」就是震央到震源的距離。

P波、S波是什麼?地震波和震央有什麼關係?

地震波分為 P波 、 S波 。「 P波 」( Primary wave )以前後振動的方式傳遞,又被稱為壓縮波、縱波;「 S波 」( Secondary wave )以左右搖擺的方式傳遞,又稱為剪切波、橫波。地震發生時, P波 與 S波 同時從震源向外傳播,因為 P波 傳遞速度比 S波 快,所以觀測 P波 與 S波 到達地表的時間差,可以推算震央距離,和緊急應變需要的時間。

地震深度是什麼?

新聞中每次提到「本次發生的地震屬於位在花蓮市某某區的「 淺層地震 」…」,所謂的深層與淺層便是透過深度來做區分!

- 極淺層地震:震源深度在 0~30 公里的地震。

- 淺層地震:震源深度在 31~70 公里的地震。

- 中層地震:震源深度在 71~300 公里的地震。

- 深層地震:震源深度在 301~700 公里的地震。

不同的地震深度,對於地表帶來的危害程度也大不相同,一般而言,震度越淺的地震,帶來的災情會最嚴重,因為能量釋放到地表的距離較近,所以地表震動的情形就會越明顯!

例如:921大地震震源深度僅約 8 公里,屬於極淺層的地震,地震規模高達 7.3,所以才導致震央南投縣集集鎮有相當嚴重的災害。

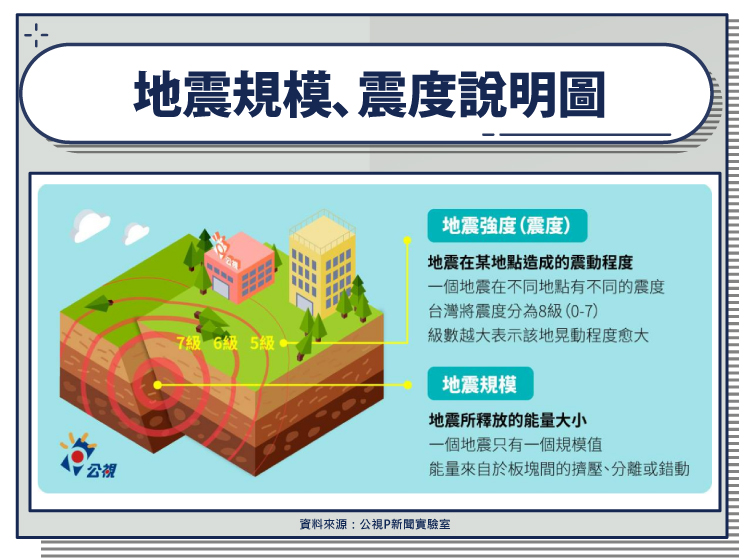

芮氏規模是什麼?

芮氏地震規模(Richter magnitude scale),通常簡稱「 芮氏規模 」,是一種用來表示「 地震規模大小 」的指標。芮氏規模計算方式是以地震儀所記錄到的「 地震波振幅 (地震波震動的最大位移距離)」為基礎,將距離震央 100 公里處地震儀記錄到最大水平位移為 1 微米的地震定義為規模 0 的地震。

💡是「 芮氏規模 」不是「 瑞士規模 」!

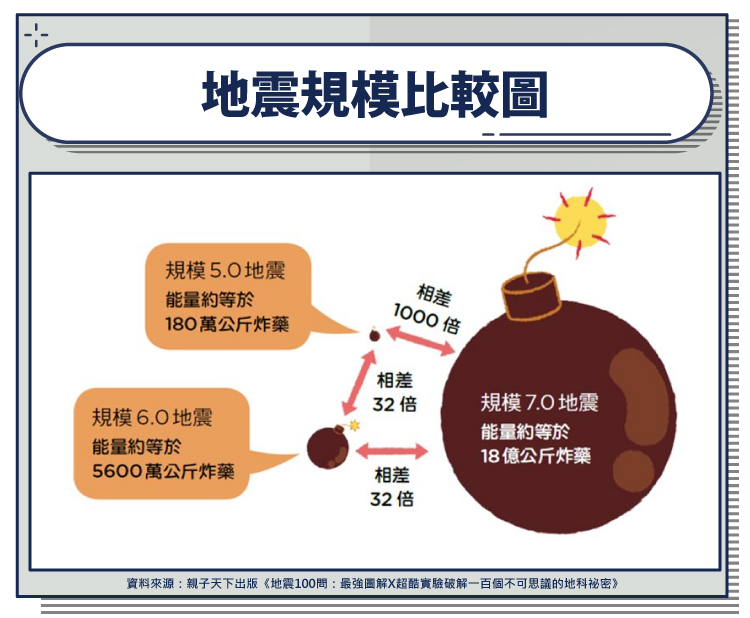

芮氏規模每相差 1 就代表地震波振幅相差 10 倍,所釋出的能量相差約 31.7 倍。所以,如果距離震央 100 公里處的地震儀測到的地震波振幅是 1,000 微米(1*10*10*10)的話,那就是發生了規模 3 的地震(0 > > 1 > > 2 > > 3)。

如果換成我們比較能夠聽懂的語言,專家學者經常使用「原子彈」來比較地震發生的規模。舉例而言,芮氏規模 6.0 的地震所釋放的能量,就相當於一個第二次世界大戰投射在日本廣島原子彈的爆炸能量!

芮氏規模只會有數字,不會出現「級」這個單位!

⭕️ 正確用法:芮氏規模 6.3

❌ 錯誤用法:芮氏規模 6.3 級

芮氏規模6.0 等於 0.5 顆原子彈爆炸?

把地震規模換算成原子彈數量是需要經過複雜的計算,那我們如果用廣島原子彈的爆炸能量來換算的話,芮氏規模對照原子彈數量會是多少呢?

(這邊採用的是中央氣象局對於廣島原子彈爆炸能量的解釋,每顆原子彈爆炸能量相當於 3 萬頓TNT)

| 地震規模 ( 芮氏規模 ) |

爆炸能量(TNT) | 相當廣島原子彈數量 |

| 5.0 | 477 噸 | 0.016 顆 |

| 5.5 | 2,682 噸 | 0.09 顆 |

| 6.0 | 15,080 噸 | 0.5 顆 |

| 6.5 | 84,802 噸 | 2.8 顆 |

| 7.0 | 476,879 噸 | 15.9 顆 |

| 7.5 | 2,681,688 噸 | 89.4 顆 |

| 8.0 | 15,080,242 噸 | 502.7 顆 |

參考來源:中央氣象局、別搗蛋pixnet blog、筆者彙整

震度是什麼?

「 地震震度 」,指的是「地震發生時的搖晃程度」。距離震央越遠的地方,震度會逐漸縮小。與地震規模不同的是,震度只會有整數值,例如:7 級!

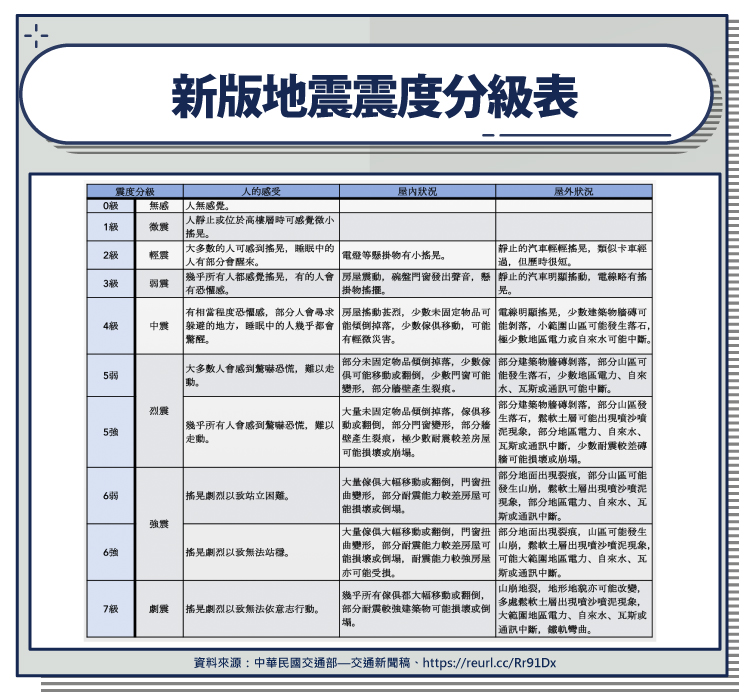

地震級數新制!

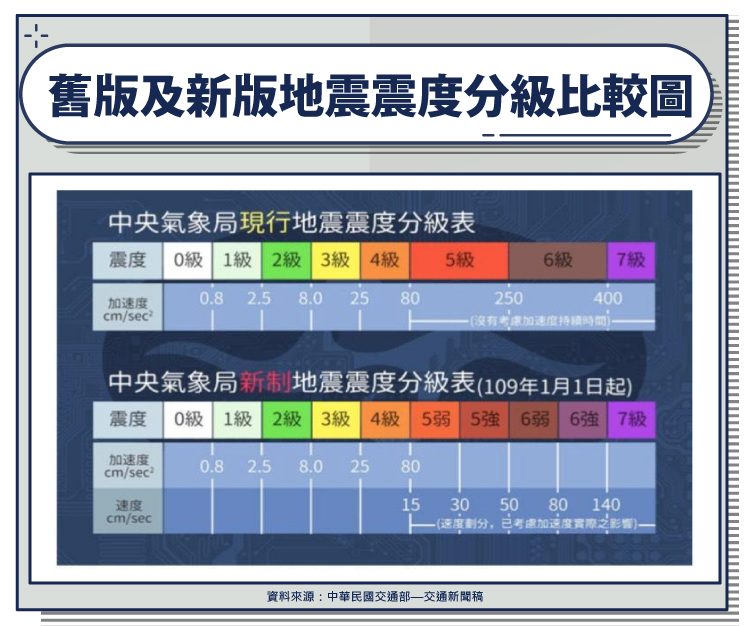

前面有提到,地震震度會因為距離震央的遠近而有程度的差別。過去台灣的地震共分為八級,分別自 0 至 7 級。 0 級就是我們所謂的「 無感地震 」,其餘 1 至 7 級則是「 有感地震 」,只是不同等級感受到的情況大不相同

隨著科技的進步,地震儀的量測精密度也越來越敏銳,為了要進一步讓地震災情更加容易區別,我國中央氣象局參考日本與美國的分級制度與計算方法,於2020年1月1日正式實施地震震度分級新制,將原本的震度 5 級、 6 級分別再向下細分為 5 弱與 5 強、 6 弱與 6 強,也就是變更為 10 級的分級制,也同時修改 5 級(含)以上地震震度分級的計算程序,讓地震震度和致災情形有更高的連結,以作為後續政府應變的參考基礎。

地震震度依照新制仍皆為整數,不會出現小數點的分級!

⭕️正確用法:5 弱地震、7 級地震

❌ 錯誤用法:5.3 弱地震、7.3 級地震

地震震度分級新制 VS 舊制

芮氏規模、震度比較!

需要特別了解的是,每一個地震只會有一個芮氏規模值,但不同地區則會因為距離震央的遠近而有不同地震的震度等級喔,一般來說,距離震央越近的地區會有較大的震度等級,搖晃以及致災的程度也都會相對較大!

地震有順序!前震、主震、餘震介紹!

前震 (Fore shock)

「 前震 」發生在主要地震之前,通常會在震央的周圍區域發生。在主要地震發生之前,經常會先出現多次規模較小的前震,接著才感受到主要地震。不過,並非所有的地震都會產生前震喔!

主震 (Main shock)

同一系列的地震中,規模最大的就是「 主震 」。主震帶來的災害最為嚴重。

餘震 (After shock)

「 餘震 」發生在主要地震之後,通常會在震央的周圍區域發生。在主要地震發生之後,經常會相繼出現幾次規模較小的餘震,持續時間從一周、一個月到一年都有可能。

一般來說,主要地震的規模越大,出現餘震的機率就越高,數量也會越多,而且餘震持續發生的時間也會維持較久。

地震前兆有哪些?

雖然台灣發生地震的頻率非常密集,但目前還沒有儀器可以真正預測地震的發生,不過其實在地震發生之前,會有一些地震前兆(大自然出現的一些異常現象)可循!

官方認證地震前兆

根據中央氣象局的資料,地震前兆包含以下五種:

- 地殼變動(全球導航衛星定位系統,GPS)

透過衛星科技,密集地紀錄地殼的變化數據,如果測量到地殼有異常的變動,就有可能是地震的前兆。這個方法是目前科學界認為最有可能成功推測淺層大地震的方法。 - 電離層濃度變化

在大地震發生之前,電離層的全電子含量可能會有異常變化,因此可以透過觀察電離層電子濃度作為地震前兆的預測。 - 大地電場、大地磁場變化

當地層錯動的時候,除了會釋放地震波,同時也會產生電磁波,影響到鄰近的電磁場分布,所以可以透過觀察地震前後電磁波訊號的變化,來分析地震與電磁異常的關聯。 - 地下水的物理或化學性質異常

版塊擠壓碰撞時,岩石內部會出現空隙,當地下水滲入這些空隙或是地下水滲入岩石的部分化學物質時,就會影響到地下水的水位及水質。 - 地震活動

蒐集並比較過往地震活動的時間、空間及頻率等數據,進行地震活躍度的分析,以做為未來預測地震前兆的參考基礎。

民間傳說地震前兆

除了中央氣象局提到的五大點,民間也經常談論到的地震前兆包含:

- 地震雲(只要看起來奇怪的雲都常被視為地震雲)

- 動物異常行動(家中的蟑螂及螞蟻大量出現、魚跳脫魚缸等)

雖然這些前兆多數都是未被官方認證的徵兆,但都一併提供大家做參考!

應力調整是什麼?

2024 年 4 月 3 日一早 7:58 出現芮氏規模 7.2 的全台有感地震,花蓮縣和平鄉最大預估震度達 6 強,多個地區的國家級警報應聲響起,主震過後一個月內更有多個不同規模的餘震陸續發生,統計至 2024 年 4 月 27 日已累計 1,303 起餘震,對此氣象署表示目前的餘震為「 應力調整 」。至於「 應力調整 」是什麼呢?

我們可以將地球視為一個「 平衡系統 」,若某一個區域失去了平衡,另一個區域便會進行「 應力調整 」。我們可以把岩層想像是翹翹板,會透過「 地震 」調整區域間的能量不平衡,等到調整均勻後地震的頻率便會降低。而 403大地震 過後的餘震就是在進行「 應力調整 」,因為 403主震 規模相當大,透過應力調整在不同區域能量釋放,才得以達到平衡。至於餘震會持續多久還有待觀察,在此呼籲讀者們依然要提高警覺,地震發生不要驚慌!

你是一位有房族嗎?「家」想必是你辛苦積累一輩子的財富吧!

然而,住宅火災等危險事故卻總是潛藏著讓人擔憂的風險!現在,就讓富邦住火險成為你「家」的守護者,讓你居住安心無憂!

「富邦美滿e家住火險」不僅提供住宅火災及地震基本保險,各種家庭綜合保險也涵蓋在內,包含家庭失竊損失保險!平均一天保費只要 10 元起,就可以確保你的建築物和內部財產得到最全面的保障!

線上投保富邦美滿e家住火險,再享 87 折優惠(優惠不含地震基本險)🤩🤩🤩

趕快點擊下方連結,享受富邦為您打造的專屬居家保障計劃吧!

【地震來臨我不怕,地震專題報你知】

【延伸閱讀】