近期,Figma 剛剛完成了首次公開募股(IPO),不僅讓公司估值翻著跟頭上漲,也成為矽谷久違的一場「資本盛宴」。畢竟自 2022 年市場因通膨和利率上升遭遇寒冬後,這麼熱鬧的上市大戲實在少見。

不過,Figma 公司 CEO 迪倫·菲爾德倒是一直保持清醒。他在最近受訪時表示:「得時刻提醒團隊,股價就是個快照,下一秒可能就換畫風了」。

迪倫·菲爾德受到「矽谷教父」彼得·蒂爾(Peter Thiel)的青睞,在上學期間便獲得了一筆創業投資,因此開啟了輟學創業之旅。馬克·紮克伯格(Mark Zuckerberg)是其中最著名的「輟學創業成為科技富豪」案例之一。 2004 年,蒂爾的投資讓紮克伯格能安心離開哈佛大學,前往矽谷打造Facebook。八年後,當 Facebook 上市時,當時 19 歲的菲爾德也拿到了蒂爾獎學金——這個項目專門用 10 萬美元鼓勵年輕人逃離課堂去創業。

雖然都是輟學創業的劇本,但菲爾德完全走出了不同的人設。「他絕對是我見過最接地氣的億萬富翁,」同是蒂爾獎學金出身的手機智能 AI律師軟體 DoNotPay 創辦人約書亞·布勞德(Joshua Browder)評價道。前蒂爾基金會副總裁邁克·吉布森(Mike Gibson)將菲爾德與史蒂夫·賈伯斯進行了對比:「他簡直就是「賈伯斯的反面」,賈伯斯的傳奇充滿‘硬核’的氣質,而菲爾德則完全不同。」

其實菲爾德三年前就摸到了億萬富翁的門檻。當時Adobe(ADBE-US)開價 200 億美元要收購他的網頁設計工具Figma,結果被英國監管機構一票否決,反倒讓Adobe賠了 10 億美元分手費。

Figma 的逆襲起源,用 10 萬美元改變設計產業

菲爾德的傳奇故事始於 2011 年。當時,在蒂爾獎學金申請截止前兩小時,正在布朗大學讀大三的菲爾德胡亂填完了申請表格,還故意漏掉 SAT 成績,理由是「這玩意兒既測不出真本事又容易作弊」。

在回答「如何改變世界」的問題時,他大筆一揮, 表示要搞無人機軟體。不過,他最後和當時布朗大學里助教埃文·華萊士(Evan Wallace)用出了能在網頁里滾動的 3D 小球。兩人用 10 萬美元獎學金在帕洛阿爾托合租公寓時,大概沒想到這顆小球會滾出個數百億美元的商業帝國。

當時,Adobe 剛宣布終止網頁制圖軟體 Fireworks 的開發——這款收購自 Macromedia 的產品被戰略性放棄。「我們覺得機會來了,」菲爾德後來在播客中回憶道。 2012 年他接受採訪時更直白:「我們的目標是讓任何人都能創造,我們要做人人能用的免費網頁設計工具。」

2013 年尋求融資時,菲爾德在美國加州帕洛阿爾托的星巴克(Starbucks, SBUX-US)向 Greylock Partners 合夥人約翰·里利(John Lilly)展示了那個著名的 3D 小球。菲爾德製作了一個能浮在水面上的 3D 球體,並以此為示例,試圖將摳圖、裁剪、調色溫等常見功能裝進同樣的消費級應用里,旨在打造「瀏覽器里的 PS」。

里利雖然驚嘆菲爾德等人的技術實力,卻對商業化前景直搖頭。於是,菲爾德和華萊士調整了設計思路,並最終獲得 Index Ventures 等機構的種子輪融資。Figma 在帕洛阿爾托組建了小團隊,但進展依然緩慢——早期版本用戶評價不佳,而事無巨細都要插手的菲爾德成了瓶頸。

當 Figma 的產品在灣區碰壁時,壓力開始顯現。 2014 年裡利領投 A 輪後,次年 8 月的情況已相當嚴峻。Index Ventures 合夥人丹尼·里默(Danny Rimer)回憶:「我們和員工開了個誠實會議,直接告訴菲爾德’事情已經陷入僵局,你必須適應和改變’。令人欣慰的是,他真聽進去了。」這種從善如流的特質,後來被證明是Figma突圍的關鍵轉折。

轉機隨著 Sho Kuwamoto 的加入到來(後來 Figma 的產品負責人)。這位來自 Macromedia 和 Adobe 的老將入職四個月後,Figma 推出了首個免費預覽版。菲爾德親自當起客服,在社交媒體上給潛在用戶挨個發測試權限,還主動接觸知名設計師。

很快,Coda、Uber 等公司成了 Figma 的早期客戶,設計師們為能通過鏈接共享文件而瘋狂,再也不用擔心版本混亂和格式兼容問題了。此外,Figma 基於雲端平台運作,提供所需的計算基礎設施,因此用戶不需要強大的 GPU。

2016 年 9 月,Figma 終於向大眾開放設計編輯器,即時協作功能成為殺手鐧。這款軟體開始吸引微軟(Microsoft, MSFT-US)的關注。但也有一個問題,微軟擔心Figma缺乏明確的商業模式,可能會陷入創業公司的「墳場」。微軟的設計高層喬·弗里德曼( Jon Friedman )訪問了 Figma 總部,向菲爾德傳達了這個資訊。有鑒於此,菲爾德在 2017 年火速推出了付費方案。

到 2019 年紅杉資本以 4.4 億美元估值領投 C 輪時,Figma 已成為創投圈的新寵。「我們投過的公司都在董事會用 Figma 展示原型,」紅杉合夥人安德魯·里德說,「這可能是我們內部支持率最高的項目」。

紅杉的投資名單中包括蘋果(Apple, AAPL-US)、Google、LinkedIn、Zoom 和 WhatsApp 等知名公司。

兩次拒絕 Adobe 收購,硬槓監管機構

當財務分析師開始把 Figma 放進觀察名單時,局勢已經變得有趣起來。Adobe 這個市值 1,700 億美元的巨頭,不僅把剛滿 20 億美元估值的 Figma 寫進競爭對手名單,還緊急推出了對標產品 XD。

轉機出現在 2020 年——疫情讓全球辦公室突然熄燈,Figma的即時協作功能一夜之間從「好用」變成了「剛需」。菲爾德在推特(Twitter, TWTR-US)上寫道:「我們滿腦子就想著怎麼讓遠程團隊找回設計流程的流暢狀態。」 於是,Figma在 2021 年順勢推出數字白板FigJam,完成了產品線的第一次擴展。

這期間,Adobe 的收購攻勢越來越猛。 2020 年,Adobe高層斯科特·貝爾斯基( Scott Belsky)第一次向 Figma 伸出橄欖枝; 2021 年初,Adobe CEO 山塔努·納拉延(Shantanu Narayen)親自出馬。菲爾德兩次拒絕,還在推特上立下 flag:「我們要做 Figma,而不是 Adobe。」

同年,Figma 估值沖上百億美元,看起來確實有叫板的底氣。

然而,隨著 2022 年美國聯準會突然升息,科技股集體跳水。投資者紛紛退出高成長科技股,轉向更具可預測利潤的企業。紅杉資本開始催促被投公司收緊錢袋子。就在這個微妙時刻,貝爾斯基頻著數位媒體業務負責人戴維· 瓦德哈尼(David Wadhwani)二度登門。

顯然,菲爾德這次似乎「松口」了。Adobe 發表聲明稱:「菲爾德先生表示願意了解 Adobe 收購 Figma 的可能條款,雙方將繼續討論潛在的合作益處。」

與此同時,菲爾德辦公室的白板上已經寫滿關於 AI 的思考——這個當時還沒引起足夠重視的變量,後來成了改變遊戲規則的關鍵。

當 Adobe 伸出 200 億美元橄欖枝時,菲爾德正陷入 AI 浪潮的焦慮中。「AI 就像個指數級膨脹的怪物,」他回憶當時的糾結,「它可能讓設計市場縮水 90% ,也可能放大十倍。與其單打獨鬥,不如背靠大樹(Adobe)。」 2022 年 9 月,雙方敲定收購協議,菲爾德將向 Adobe 數位媒體業務負責人匯報工作。

然而,這個看似完美的聯姻,卻撞上了監管鐵墻。英國監管機構裁定,這筆交易「可能扼殺創新,導致 Figma 和其他數字工具公司失去競爭力,從而無法為客戶提供更新、更好的產品」。這讓 Adobe 突然成了反壟斷的活靶子。

就在拉鋸戰期間,菲爾德在 Config 大會上扔出王炸:推出能將設計圖直接轉成源代碼的 Dev Mode,引得現場 8,000 多名開發者歡呼。但這個神來之筆,反倒成了監管機構眼中 Figma 不該被收購的新證據。

這場持續數月的監管拉鋸戰,把菲爾德活生生逼成了「時間管理大師」——白天要帶著團隊沖刺新產品,晚上還得應付全球監管機構的拷問。Adobe 原本信誓旦旦說 2023 年就能搞定交易,結果拖到年底,監管機構提出的整改方案活像讓芭蕾舞者戴著鐐銬跳舞,雙方只能大眼瞪小眼。

「那幾個月就像坐雲霄飛車,」菲爾德後來回憶,「上午律師還說’穩了’,下午歐盟又扔來個新條件。」直到 2023 年 12 月某個週日, 10 分鐘的電話會為這場價值 200 億美元的「科技聯姻」 畫上句號。

第二天聲明發布時,菲爾德那句「深感失望」說得官方又克制,但其好友 Grammarly CEO 西什爾·梅洛特拉(Shishir Mehrotra)看得真切:「他眼角的皺紋里都寫著疲憊,好像突然老了好幾歲。」

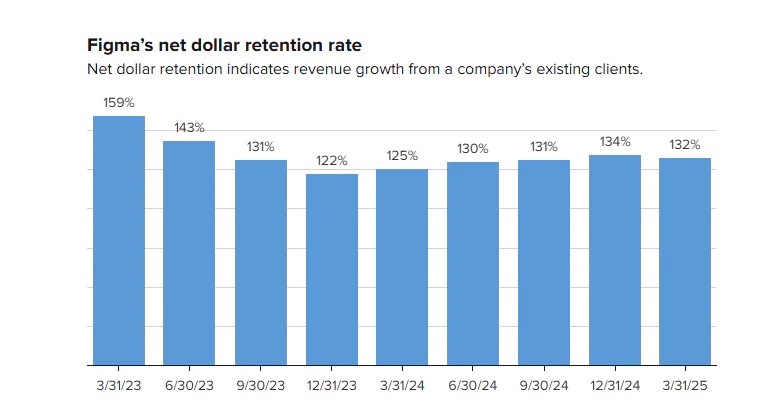

雖然未被 Adobe 收購,但逃過一劫的Figma並非高枕無憂。公開說明書裡跳水的凈收入留存率(NDR,從 159% 跌到 122% )就讓人為其捏把汗——雖然公司把鍋甩給經濟寒冬和FigJam的與上期相比數據干擾,但明眼人都知道,被收購懸案折騰的這一年,客戶難免心生動搖。有意思的是,當菲爾德宣布要給員工補發「獨立紅包」(按 100 億估值補足股權差額)時, 95% 的員工選擇留下,這個忠誠度在矽谷堪稱奇蹟。

最戲劇性的是,當 Adobe 還在為 10 億美元分手費心痛時,Figma 的 NDR 已經悄悄反彈到 132% 。或許正如某位投資人私下調侃:「這場夭折的收購,反倒成了 Figma 最好的壓力測試」。

AI 時代的豪賭:王者還是遲到者?

當 Figma 決定單飛時,所有人都在問同一個問題:這家以設計工具聞名的公司,能否在 AI 浪潮中殺出一條血路?

2025 年 5 月的用戶大會上,菲爾德給出了答案——Figma Make。這款基於 Anthropic Claude 3.7 Sonnet 大模型的新工具,號稱能讓設計師用幾句話就把草圖變成可運作的原型。不過,產品經理 Holly Li 現場演示時,AI 卻突然「抽風」:音樂播放器的背景雲霧神秘消失,歌名糊成一團。觀眾席瞬間安靜,直到她切到提前準備好的「完美版本」,才勉強挽回場面。

「模型偶爾會鬧脾氣,」Li 笑著打圓場,但台下的投資人可能笑不出來。畢竟,競爭對手早已跑在前面——Lovable 的 AI 設計產生行雲收入,Miro的Uizard一鍵出稿,Vercel 的 v0 甚至能讓代碼和設計同步不斷更新。Gartner 分析師布倫特·斯圖瓦特( Brent Stewart )直言:「Figma 在設計工具領域仍是王者,但 AI 賽道上它看起來像個遲到者。」

更尖銳的質疑來自內部。前Figma工程師安德魯·陳曾( Andrew Chan)公開寫道:「問題不在於 Figma 能否做好 AI,而在於它能否覆刻設計工具的成功。」

新創公司 CodeYam CEO 納迪亞·埃爾德布(Nadia Eldeib) 測試後更毒舌:「Figma Make 現在看起來還處於非常早期的階段。」

但這些批評恰恰是菲爾德的武器,他往往親自閱讀用戶吐槽並@團隊解決。他在公司進行 IPO 的當天也沒有休息,直到看到股票價格定在了預期區間上方 1 美元。

馬里蘭州的一位創意總監在近期的一條文章中提到 Figma,詢問是否有人找到方法將 Figma Make 的設計導入主設計編輯器。菲爾德回覆道:「我們正在朝這個方向努力,並且非常激動它將解鎖的潛力!請繼續提供 Figma Make 的回饋!」

《虎嗅網》授權轉載