你知道嗎?在這個萬物互聯的時代,從我們每天使用的智慧型手機、家電,到熱門話題的電動車與邊緣 AI 的核心系統,背後都隱藏著一個不可或缺的部件——微控制器(MCU)。這個被稱為「微型電腦」的晶片,正以驚人的速度推動著各行各業的變革。它不只體積小巧、節能高效,還能在極其有限的空間內,精準完成複雜的運算與控制任務。今天,股感就帶你一同揭開這個應用層面極廣,卻鮮為人知的神秘產業。一起來探索微控制器是如何成為驅動未來科技、連接智慧世界的關鍵力量!

編按:2026/01/27 更新,中國 MCU 供應鏈傳出漲價消息!受到晶片供應緊張、成本上升、封裝交期拉長等因素影響,中微半導體預計將針對 MCU、NOR Flash 等產品進行 15% ~ 50% 的價格調整,消息一出便帶動台股 MCU 概念股直奔漲停!

MCU 是什麼?

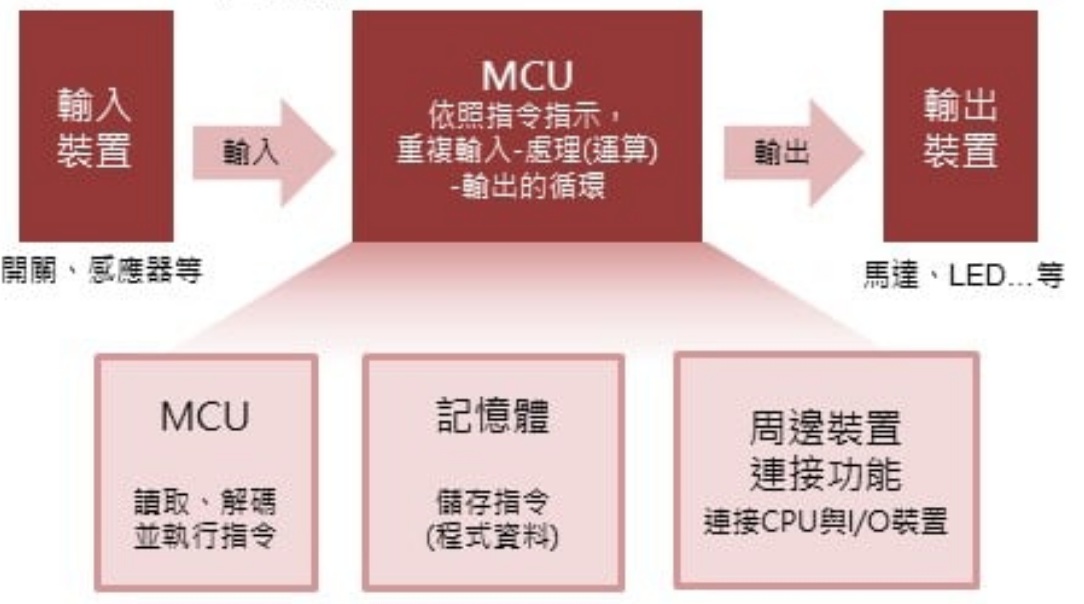

MCU(Microcontroller Unit),中文名為「微控制器單元」、「單晶片微電腦」。MCU 將中央處理器(CPU)、記憶體(RAM)、輸入 / 輸出介面(I/O)等等一大堆東西,全部整合在「一塊 IC」 上面。因此 MCU 才會有「微型電腦」一稱,可以負責做少量、簡單的資料運算與處理。

▲ MCU 的運作原理(資料來源:Collaborator 產經共學社)

MCU 應用

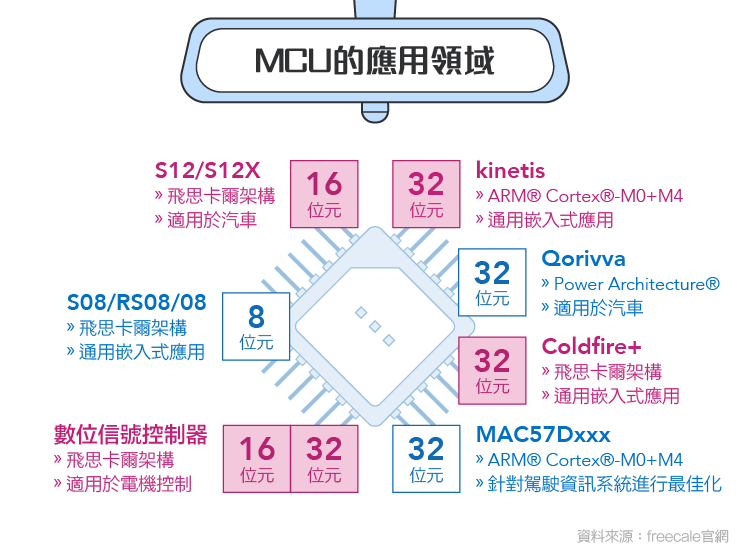

根據世界半導體貿易統計組織( WSTS )的分類, MCU 可以等級高低分為分為 4 位元、8 位元、16 位元與 32 位元四種。根據 MCU 應用產品的複雜度不同,各產品也適用不同等級的 MCU。以車用相關的 MCU 應用為例 —— 系統功能較簡單的構件(如:車內空調、車窗,後照鏡等),可使用成本較低的 8 位元 MCU;而要求高運算處理能力的零件(例如:煞車、安全氣囊、車身穩定控制等),則需使用 16 位元。如今隨著電子產品越趨智慧化,32 位元 MCU 已逐漸成為市場上主流規格,像是車載多媒體、駕駛資訊等較高階的電子化資訊系統,已多採用 32 位元規格。

▲ 各等級 MCU 的應用領域(資料來源:Freecale 官網,股感知識庫整理)

當然,除了上述的車用 MCU 以外,MCU 還見於非常多種終端電子產品。例如:受到 COVID 疫情所帶起來的額溫槍、自動化酒精噴灑器、自動給皂機;家電相關的氣炸鍋、電子食物秤、無線吸塵器;穿戴裝置的無限藍牙耳機、充電盒以及近期加大研發力度的 AI 眼鏡等等,產品應用層面非常之廣。至於前段所提到的車用 MCU,實是當今 MCU 應用第二大的領域 —— 不過車用 MCU 的成長率很快,未來有望成為 MCU 的主力應用產品。

MCU 廠商

全球 MCU 龍頭企業

全球 MCU 市場的競爭格局高度集中,主要由少數幾家國際大廠主導。根據市場分析,前六大供應商共同佔據了全球 MCU 市場超過 80% 的份額 。這些巨頭的策略核心是專注於高階、高利潤的應用領域,特別是汽車、工業與醫療設備。股感也舉幾個特別知名的國際大廠跟大家介紹:

英飛凌 Infineon(德國)

英飛凌從 2015 年來以年平均增長 13% 的速度成長,以 21.3% 的市場份額位居第一。即使 2024 年全球 MCU 市場整體萎縮的情況下,英飛凌仍展現高成長,市佔率較去年提升 3.5%。英飛凌的 MCU 產品線涵蓋汽車及物聯網等,產品組合多元且技術創新能力強。2025Q1 整體營收約為 34.24 億歐元,汽車半導體部門營收約 18.58 億歐元(包含 AURIX™、TRAVEO™、PSOC™),佔總營收約 54% 。

瑞薩 Renesas(日本)

瑞薩電子是由日立、三菱和 NEC 的部分電子業務合併而成,是全球微控制器(MCU)領域的龍頭。2024 年,瑞薩在全球車用 MCU 市場的市佔率約為 23.7%。在生產方面,瑞薩約七成的 MCU 採取自產模式,其餘三成則委託代工。

2025 年 7 月底,瑞薩公布了第二季財報,營收達 3,246 億日元,營業利潤為 919 億日元。毛利率為 56.8%,營業利潤率則為 28.3%。

瑞薩在 2023 年曾與碳化矽(SiC)大廠 Wolfspeed 簽訂供應協議,並支付了 20.62 億美元的訂金。但今年年初卻傳出 Wolfspeed 破產重組,讓瑞薩承受鉅額損失。

因此,2025 年瑞薩調整企業發展策略,將專注提高效率和生產力,並對碳化矽功率器件業務進行調整,退出部分非核心領域聚焦 MCU 和嵌入式半導體。

恩智浦(NXP)(荷蘭)

荷蘭恩智浦的前身是飛利浦半導體。根據恩智浦 2025 年 Q2 財報數據顯示,總營收為 29.3 億美元,較去年同期下降 6%,總體毛利率為 56.5%。汽車半導體是恩智浦在 MCU 的核心業務,營收 17.29 億美元,佔整體營收約 59%。車用 MCU 的需求強勁,特別是在電動汽車 (EV)、軟體定義車 (SDV) 和自動駕駛(FSD)等領域。

微芯(Microchip)(美國)

Microchip 是一家美國 MCU、RAM 與類比半導體的製造商。 其中 MCU 及混合信號 MCU 佔總收入近一半(約49.5%),是公司營收的核心。

其他大廠

另外還有德州儀器(TI)(美國)、意法半導體(STM)(瑞士)。以上六家廠商共佔了全球超過 8 成的 MCU 產能。

MCU 概念股(台灣)

台灣廠商則多在中低階的應用市場,主要應用為消費型產業:家電、玩具等,這邊舉兩間國內較為知名的 MCU 廠商為例:

新唐在 2020 年 9 月份完成收購日本 Panasonic 半導體事業後,最大營收來源為車用與工控應用領域。但 2025年 Q2 主要受到匯率衝擊以及中國市場的價格競爭。目前車用與工控 (Automotive & Industrial)佔營收 38%,主因為車用終端需求尚未明顯復甦、電腦應用(Computer)佔 26%,其餘通訊、消費性應用分別佔 21% 與 15%。

盛群過去一直是台灣國內 MCU 產業的龍頭,盛群在 2020 年也打進韓國現代(Hyundai )車廠的供應鏈,其 MCU 產品已成功應用於 Hyundai 車款內的的音效模組。2025 年 Q2 合併營收為 8.6 億元新台幣,季增 13%,累計上半年合併營收達 16.2 億元,年增 43.9%。毛利率約為 38.7%,隨著庫存的去化,毛利率有望逐步接近 40% 的目標。

2025 年第 2 季業績提升主要受惠於客戶提前拉貨,但下半年能見度不高,客戶多採取較短期訂單策略,市場態度保守。產品線中與景氣相關性較低的安防與健康量測產品訂單則持續成為營收穩定的動力。

以下股感也整理出了其他上市(櫃)的 MCU 概念股:

| 股感資料庫整理 | |||||

| 台灣 MCU 概念股 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 公司/代號 | 主要業務 | 2024 全年營收(億元) | 2024 EPS(元) | 2025 Q2 營收(億元) |

2025 Q2 年增率(%) |

| 松翰( 5471-TW ) | 半導體 IC/ MCU 設計與封裝 |

27.44 | 1.07 | 7.12 | -1.66 |

| 義隆( 2458-TW) | 嵌入式 MCU/ 動態控制 IC、AI 應用等 |

126.96 | 9.57 | 30.31 | -3.80 |

| 凌陽( 2401-TW ) | MCU/ AI 智慧語音晶片 |

64.34 | 0.44 | 17.05 | −4.58 |

| 偉詮電( 2436-TW ) | MCU 周邊、伺服器與遊戲機用 IC 設計 | 30.95 | 1.57 | 9.28 | +24.50 |

| 迅杰( 6243-TW ) | MCU 設計/伺服器 /記憶體控制 IC |

7.21 | 1.12 | 1.86 | -0.63 |

| 凌通( 4952-TW ) | MCU 結合 3D IC 封裝、智慧邊緣 AI 平台 | 24.62 | 2.27 | 6.66 | -15.80 |

| 金麗科( 3228-TW ) | 模擬/電源管理 IC 設計 | 4.25 | −0.34 | 0.8 | -49.72 |

| 九齊( 6494-TW ) | 消費性 MCU 設計 | 13.45 | 2.63 | 2.93 | -26.43 |

MCU 市場現況

近年來,微控制器(MCU)的需求呈現爆發式成長。根據 Global Information 的調查,2025 年全球 MCU 市場規模預計為 347.5 億美元,並將在 2030 年達到 572.5 億美元,預測期內的複合年增長率(CAGR)高達 10.5%。主要的成長動能由以下三大領域驅動:

- 電動車: 電動車(EV)的普及大幅提升車輛中 MCU 的使用數量,從引擎控制、安全系統到車載娛樂,MCU 都扮演關鍵角色。

- 物聯網(IoT)裝置: MCU 體積小且節能高效的優勢,成為智慧家電、感測器等各種 IoT 裝置的核心,推動了市場的蓬勃發展。

- 邊緣人工智慧(Edge AI): 隨著邊緣 AI 應用的興起,MCU 產業也迎來了新的長期利多趨勢,能夠在終端裝置上直接處理數據,提升運算效率。

全球市場競爭版圖與台灣廠商的突圍策略

目前,全球 MCU 市場呈現明確的兩極化競爭態勢。在汽車、醫療等高階應用領域,採用 32 位元和 64 位元 MCU 的市場,主要由歐美日大廠如恩智浦(NXP)、英飛凌(Infineon)、意法半導體(STMicroelectronics)等所壟斷,這些領域具有高技術門檻和穩定的獲利能力。

相比之下,台灣的 MCU 廠商則多聚焦在中低階市場,產品主要應用於家電、玩具等消費性電子產品。這些市場容易受到景氣波動的影響,更會面臨中國同業的低價競爭。由於中國廠商獲得本土晶圓廠和政府補貼的雙重支持,台灣廠商在成本上難以與之抗衡。

為此,台灣廠商已明確轉向「差異化」與「高附加價值」的突圍策略。將重心放在難以被複製的專業應用領域,如汽車工控、安全與醫療設備,並透過提供完整的「應用解決方案」來深化與客戶的合作關係,以此建立難以跨越的門檻,擺脫單純的價格競爭,提升產業地位。

MCU 未來展望

版圖劇變,中國 MCU 勢力崛起不容小覷

中國近年來發展 MCU 技術的進展飛快,多家重點廠商(例如:比亞迪半導體、捷發科技、中穎電子、東軟載波等)也成為全球 MCU 產業所關注的幾位超新星。市場預計 2025 年中國 MCU 的國產比重將急遽拉升至 23%,這樣的轉變將對於目前產能高度集中的 MCU 產業(全球 MCU 產量近 80% 集中於前六名大廠)帶來衝擊。目前市場幾家龍頭廠商 ——恩智浦(NXP)、瑞薩(Renesas)、英飛凌(Infineon)、德州儀器(TI)、微芯(Microchip)及意法半導體(STM)等 —— 有可能失去部分市占與市場的話語權。

邊緣人工智慧(Edge AI):重新定義 MCU 的角色

邊緣 AI 指的是在裝置端進行 AI 運算,而不是將所有數據傳輸至雲端。這種模式可以顯著降低數據傳輸延遲,保護用戶隱私,並減少對雲端運算資源的依賴。

以前 MCU 主要用於簡單的控制和數據處理。但隨著邊緣 AI 的興起,MCU 必須承擔更複雜的任務,例如機器學習推理、感測器數據融合與即時監控 。讓 MCU 廠商在產品中整合專用的神經網路加速器(neural accelerators),可以提供更強大的運算效能,模糊 MCU 與更複雜處理器之間的界線,為 MCU 廠商創造新的高價值產品線與市場空間。

產品應用層面廣上加廣,「毛利率」成為競爭力關鍵

MCU 的終端應用本來就很廣泛了,未來隨著科技技術發展更加成熟,許多電子產品需要應用到的 MCU 數目 / 規格要求都更加提升。在下游需求處於穩健緩慢擴張時期,如何吃下這塊越來越大的市場大餅 —— 擴張生產規模,著重開發特定應用領域與技術 —— 是各家廠商首要目標。

像是 2021 受到疫情影響,全球出現晶片荒,各家晶圓廠都紛紛漲價之際,如何提升自身議價能力 / 成本轉嫁能力也將成為 MCU 廠商短期的關鍵因子。若能有效將提高的成本轉嫁給下游,才能進一步提高產品毛利率,保持企業競爭力。

【 延伸閱讀 】