當輝達(NVIDIA, NVDA-US)宣布向 OpenAI 投資 1,000 億美元的消息在矽谷宣佈時,整個科技圈都在試圖理解這群天文數字背後的邏輯。這筆相當於全球晶片產業全年研發投入的資金,極有可能將重塑 AI 產業的權力格局,同時也揭開了一場規模達數兆美元的基礎設施軍備競賽的序幕。在這場較量中,輝達、甲骨文(Oracle, ORCL-US)與 OpenAI 形成了既合作又製衡的”算力三國”,而他們的每一步棋都重新定義著人工智慧的未來邊界,這筆資金的背後到底隱藏著什麼樣的故事?

輝達的閉環帝國: 1,000 億美元的自我投資遊戲

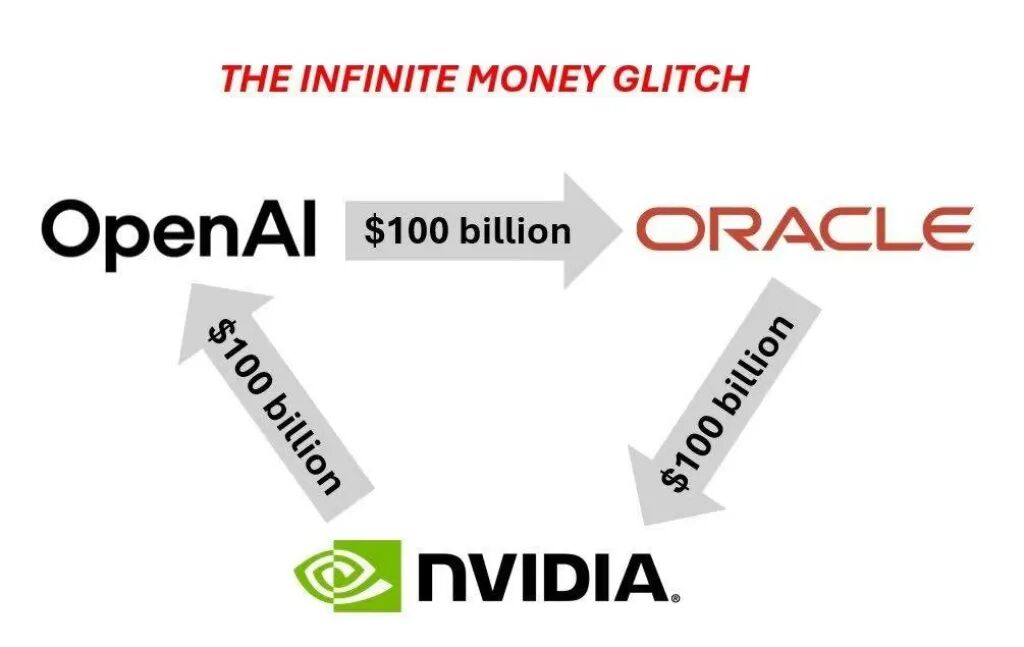

“輝達投資 OpenAI 1,000 億美元,而 OpenAI 又把這筆錢還給輝達”——Requisite Capital Management 合夥人布林・塔爾金頓的點評一針見血。這場看似悖論的資本運作,實則是黃仁勳建構算力帝國的精妙佈局。根據雙方協議,這筆投資將隨著每吉瓦算力設施的建成逐步到位,而每一吉瓦意味著約 40-50 萬台 GPU 的部署規模,按照輝達 CEO 黃仁勳的說法,這相當於該公司全年的晶片出貨量,是去年的兩倍。

這種”你中有我“的合作模式形成了一個完美的商業閉環:輝達通過投資鎖定了 OpenAI 這個最大客戶的長期訂單,而 OpenAI 則獲得了建設下一代 AI 基礎設施的關鍵資金和技術支持。更深遠的是,雙方將聯合優化軟硬體 roadmap,這意味著未來 OpenAI 的大模型將與輝達的晶片架構深度綁定,形成難以被競爭對手突破的技術壁壘。

輝達此次押注的底氣來自其即將推出的 Vera Rubin 平台。這款被黃仁勳稱為”AI 運算前緣又一次飛躍” 的系統,單機架即可提供 8 艾 FLOPS 的AI 算力,是上一代產品的 7.5 倍。其中全新的 Rubin CPX GPU 專為長上下文推理設計,支援一次性處理數百萬 token 的知識,這正是訓練下一代通用人工智慧(AGI)所必需的核心能力。當第一批基於 Vera Rubin 的系統在 2026 年下半年投入使用時,它們將為 OpenAI 的模式進化提供強大動力。

但輝達的野心不止於此。就在宣布投資 OpenAI 的一週前,這家晶片巨頭還斥資 50 億美元入股英特爾(Intel, INTC-US),雙方將合作開發資料中心和 PC 產品。這種”左右互搏” 的策略實則是為了建立更完整的生態系統- 透過整合英特爾的 x86 架構 CPU 優勢,輝達正在彌補自身在通用運算領域的短板,從而為 OpenAI 等客戶提供從晶片到系統的一站式解決方案。面對 AMD(Advanced Micro Devices, AMD-US) 和雲端廠商自研晶片的雙重挑戰,輝達正用資本和技術的雙重紐帶鞏固其AI 算力的霸主地位。

甲骨文的逆襲: 3,000 億美元合約背後的雲建野心

當拉里・埃里森因甲骨文股價飆升短暫成為世界首富時,很多人還沒意識到這家傳統軟體巨頭在 AI 基建競賽中已經悄悄佔據了關鍵位置。甲骨文與 OpenAI 那份始於 2027 年的五年期 3,000 億美元雲端服務合約,不僅讓公司的剩餘履約義務(RPO)激增至 4,550 億美元,更使其一躍成為 AI 基礎設施領域不可忽視的力量。

甲骨文的逆襲並非偶然。在 OpenAI 與微軟(Microsoft, MSFT-US)的獨家合作關係鬆動後,這家以資料庫和企業軟體聞名的公司敏銳地抓住了機會。最初的 30 億美元雲端服務合約只是試探,而隨後 3,000 億美元的超級訂單則徹底奠定了其作為 OpenAI 核心合作夥伴的地位。與輝達專注於晶片不同,甲骨文提供的是從資料中心建置到雲端平台營運的全端服務,這種差異化定位使其能夠與輝達形成互補而非競爭。

更值得關注的是甲骨文在”星際之門”(Stargate)專案中的角色。這個由川普政府背書、計劃投資 5,000 億美元的AI 基礎建設計劃,原本被視為美國對抗全球 AI 競爭的戰略佈局。儘管工程進展不如預期,從最初承諾的 1,000 億美元立即投資縮水為 2025 年底前僅建成一座數據中心,但甲骨文負責的德克薩斯州阿比林地區八座數據中心仍在推進,預計 2026 年底全部完工。這些設施將與 OpenAI 的其他基礎建設項目形成加成性,構成其算力網路的重要節點。

然而,甲骨文的豪賭也暗藏風險。該公司 2025 財年的自由現金流為負 3.94 億美元,卻承諾未來幾年將雲端基礎設施收入從 180 億美元飆升至 1,440 億美元。這種積極的成長預期高度依賴 OpenAI 等大客戶的業務擴張,一旦 AI 產業出現週期性調整,甲骨文將面臨巨大的業績壓力。但對艾里森而言,這是一場必須贏的賭局—— 在雲端時代錯失先機的甲骨文,正試圖透過 AI 基建實現彎道超車。

OpenAI 的平衡術:在巨擘環伺中建構算力自主權

「我們必須做好三件事:出色的 AI 研究、人們需要的產品,以及解決前所未有的基礎設施挑戰。” 山姆・奧特曼的這番話道出了OpenAI 當下的核心戰略。面對 7,000 萬週活躍用戶的算力需求和通往 AGI 的漫長道路,這家 AI 先鋒正在巨頭環伺中精心編織一張算力網路,以確保既獲得足夠支持又不喪失技術自主權。

OpenAI 的策略核心是”多供應商制衡”。從最初依賴微軟Azure 的獨家雲端服務,到如今同時與輝達、甲骨文、微軟等多方建立深度合作,背後是對算力安全的深刻考量。與輝達的 1,000 億美元合作確保了晶片供應,甲骨文的 3,000 億美元合約提供了雲端基礎設施支持,而與微軟的非約束性備忘錄則維持了戰略靈活性。這種”不把所有雞蛋放在一個籃子裡” 的做法,讓OpenAI 在談判中獲得了更大籌碼。

最能體現這種平衡術的是 OpenAI 對 AGI 控制權的堅守。據報導,其與微軟的談判核心就在於”AGI 條款”—— 當實現超越人類智能的 AI 時,微軟能否繼續分享收益。 OpenAI 透過獨特的非營利母公司架構,確保所有安全相關決策都以”造福全人類” 為準則,這種治理結構使其在接受巨額投資的同時,仍能保持對核心技術方向的掌控。

但基礎設施的巨額投入也給 OpenAI 帶來了沉重負擔。據預測,該公司到 2029 年前將燒掉 1,150 億美元現金,光是 2030 年租賃伺服器的支出就將達到 1,000 億美元。這種”燒錢速度” 要求 OpenAI 必須在技術突破和商業變現之間找到平衡。幸運的是,其使用者規模的持續成長為商業化提供了基礎,而分散化的算力佈局則降低了單一合作夥伴要價過高的風險。

基建狂潮下的能源危機與產業洗牌

當黃仁勳預測到本 decade 末全球 AI 基礎設施支出將達到 3-4 兆美元時,他不僅揭示了一個巨大的市場機遇,也點出了產業面臨的嚴峻挑戰。這場史無前例的基建狂潮正在遭遇能源供應、環境成本和地緣政治等多重因素的製約,而這些暗礁可能決定著 AI 競賽的最終走向。

能源消耗已成為最迫切的瓶頸。國際能源總署數據顯示, 2024 年全球資料中心耗電量已達 415 太瓦時,佔全球電力消耗的 1.5% ,而到 2030 年這一數字將飆升至 945 太瓦時,超過日本目前的全年用電量。一個典型的 AI 資料中心耗電量相當於 10 萬戶家庭,而 OpenAI 的 10 吉瓦專案僅電力需求就足以供應數百萬戶家庭。這種等級的能源需求正在重塑全球能源格局- 彭博新能源財經預測,未來 5 年再生能源發電量將因此激增 84% 。

不同企業正在採取截然不同的能源策略。 Meta 在路易斯安那州的 Hyperion 資料中心與核電廠合作,利用核能提供 5 吉瓦算力;而馬斯克的 xAI 在田納西州的資料中心卻因使用天然氣渦輪機成為當地最大污染源,涉嫌違反《清潔空氣法》。這種對比凸顯了 AI 基礎建設的環境倫理困境:在算力需求爆炸性成長的當下,如何平衡發展與永續性仍是未解之謎。

地緣政治因素也在深刻影響基建佈局。美國佔全球資料中心用電量的 45% ,其資料中心用電增量將佔全國總需求成長的近 50% ,使得 AI 基礎設施成為國家安全議題。 “星際之門” 計畫的政治背書、輝達對英特爾的戰略投資,都隱含著維護美國在 AI 晶片和資料中心領域主導地位的考量。而全球,資料中心正成為各國爭奪科技主權的新戰場,而這種競爭可能進一步加劇供應鏈的零碎化。

業界洗牌在所難免。隨著基礎設施門檻大幅提高,小型 AI 公司將越來越難以承擔模型訓練和部署的成本,產業資源可能向 OpenAI、Meta 等巨頭進一步集中。同時,傳統科技公司的命運也被重新書寫── 甲骨文憑藉 AI 基建逆襲,英特爾透過與輝達合作尋求復興,而未能跟上節奏的企業則面臨被淘汰的風險。這場圍繞算力的軍備競賽,正在重塑整個科技產業的權力版圖。

算力即未來的新文明契約

當我們審視輝達、甲骨文與 OpenAI 之間錯綜複雜的關係,以及全球如火如荼的 AI 基建浪潮時,看到的不僅是商業利益的博弈,更是一場關於未來文明基礎的重構。從黃仁勳的”算力即新石油” 到奧特曼的”基礎設施將成為未來經濟的基礎”,科技領袖們的共識正在形成:誰掌控了 AI 基礎設施,誰就掌握了通向未來的鑰匙。

這場涉及數兆美元的豪賭,本質上是在為人工智慧時代鋪設物理根基。每一個資料中心的落成、每一次晶片效能的突破、每一份巨頭間的合作協議,都在定義著AI 與人類社會互動的基本規則。就像工業革命時期的鐵路和電力網路,今天的 AI 基礎設施將決定未來數十年的技術路徑和經濟格局。

但科技狂飆的背後需要更多理性思考。當資料中心用電量將超過鋼鐵、水泥等傳統高耗能產業總和時,我們必須找到可持續的發展模式;當少數科技巨頭掌握著越來越集中的算力資源時,如何確保技術普惠而非加劇不平等值得警惕;當 AI 基建成為地緣政治工具時,國際協作與規範制定變得尤為迫切。

輝達、甲骨文與 OpenAI 的”算力三國演義” 還在繼續,而他們的每一步棋都在寫上新的文明契約。這場遊戲的終極贏家,不僅需要資本與科技的硬實力,更需要平衡商業利益、社會價值與環境永續性的智慧。畢竟,真正的 AI 革命不僅需要強大的算力支撐,更需要以人為本的發展理念── 這或許是所有參與者不應忘記的初心。

《36氪》授權轉載

【延伸閱讀】

- 輝達 1,000 億美元投資 OpenAI!AI 的盡頭是能源?

- 震撼彈!輝達 50 億美元入股英特爾!世紀結盟動搖台積電霸權?

- 從對抗走向合作!輝達和英特爾的恩怨情仇,輝達如何在 AI 時代加冕為王?