馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓在 1990 年代曾享有「亞洲四小虎」的美譽,憑藉著出口導向的經濟發展策略,以及適逢 1985 年 9 月,美、日、德、法、英等 5 國,為緩解美國鉅額貿易赤字而簽屬「廣場協議」聯合干預外匯,以致各國貨幣兑美元匯率受到推升,使得外國企業亟欲向海外尋求低廉勞動力,以降低生產成本填補匯兌損失的時機,盡而爭取到發展機會藉此推升經濟成長。亞洲四小虎經濟成長率在 1990 年代維持高度成長,彷彿帶大家看到 1960 年末~1990 年代亞洲四小龍(台灣、南韓、香港、新加坡)的身影,也因此亞洲四小虎在 1990 年代也被看作是繼亞洲四小龍之後,最具代表性的亞洲國家。

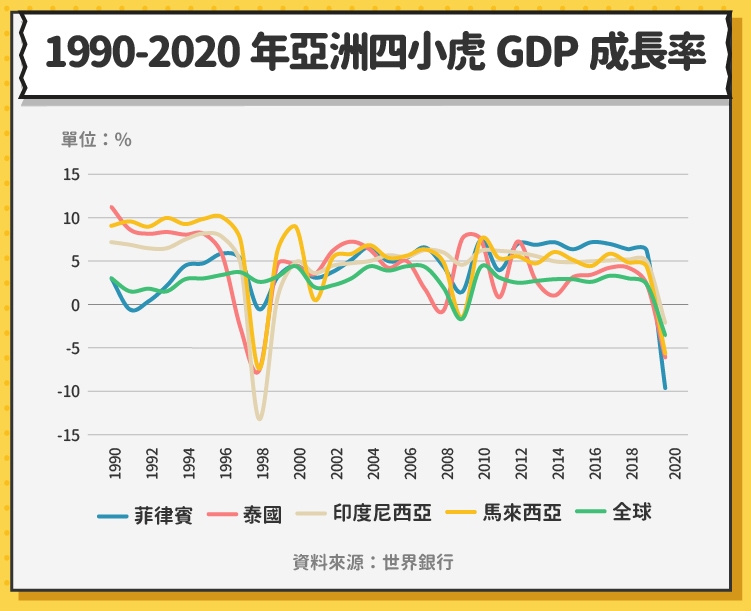

然而亞洲四小虎的經濟發展之路卻不如亞洲四小龍來的順遂,過程充滿波折。在 1990 年代因經濟飛速成長造就「亞洲四小虎」的美名,之後隨即遭到 1997 年的亞洲金融風暴狙擊,經濟遭受衝擊重摔在地,隨後亞洲四小虎努力揮別亞洲金融風暴的陰霾,也為經濟復甦的腳步在各自努力。

本篇將從亞洲四小虎的崛起之路和亞洲金融風暴後的因應之道,與現今亞洲四小虎的發展現況進行分享。

亞洲四小虎崛起:馬來西亞

1970 年代以前馬來西亞經濟型態以農業發展為主,運用天然資源優勢生產橡膠、棕梠等農產品出口。然而當時馬來西亞有 75% 以上的人口為農工生活貧困,為改善貧窮問題政府在 1970 年代實施新經濟計劃,以「自由外向」和「保護內向」為方針,其中在「自由外向」方面,透過發展自由貿易區允許生產用原物料免課徵進口關稅,吸引外資在當地設立生產據點,以及馬來西亞擁有相較歐美低廉的勞動力能有效達到降低生產成本的效果,讓馬來西亞的經濟模式順勢從農業轉向加工出口業,此舉也讓馬來西亞的經濟表現有了起色。同時在「保護內向」的做法上,馬來西亞政府運用加工出口業所賺取的外匯投入工業化發展,將焦點著重在國家本身具備的天然礦物如石油、錫、鐵礦等開採工作上,產業發展比 1970 年代以前單純發展農業更加多元。

石油危機後的打擊與經濟衰退

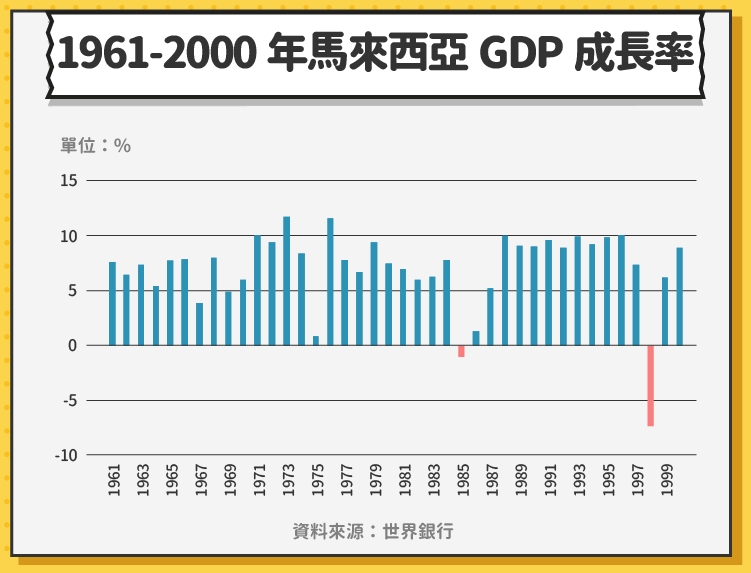

然而好景不常, 1979 年第二次石油危機爆發,石油供應吃緊導致油價飆升,以加工出口製造為主的馬來西亞面臨因油價上漲導致出口成本增加,間接降低產品出口的需求,同時油價飆漲使得外國減少對石油的購買也對馬來西亞石油產業遭受衝擊。由於石油危機爆發 1979-1984 年間美國出現嚴重的通貨膨脹,為解決連年的通貨膨脹問題,美國在 1985 年將利率從 10% 大幅抬高至 20% ,導致資金向美國湧入,連帶導致其他國家資金緊縮全球經濟受到拖累。同年 10 月因錫基金和國際錫理事會之間的價格博弈導致國際錫礦價格崩盤,倫敦金屬交易所也終止錫礦交易,大量錫廠陸續倒閉,導致馬來西亞錫礦業受到打擊出口衰退,諸多因素下讓前景原本看好的馬來西亞又面臨到經濟衰退的窘境。

面對困境不屈不撓的馬來西亞

為解決因出口受到打擊所衍生的經濟衰退問題, 1985 年馬來西亞放寬外匯管制、減少政府干預以吸引外資進駐,加上當時適逢美、日、德、法、英等國簽屬廣場協議,匯率波動受到限制,讓外匯管制較寬鬆的馬來西亞得以成為外資的避風港,成功吸引了美、日等國企業在當地投資設廠,加上當時電子製造業蔚為全球主流,也,間接帶動馬來西亞電子、電機製造業的發展。隔年為加速國內製造業發展的腳步,馬來西亞鬆綁對製造業的限制,舉凡新技術開發獎勵和稅賦減免等,鼓勵外資赴當地設廠帶動經濟成長。而這也造就 1990 年代馬來西亞經濟得以快速成長的關鍵。

1990 年代馬來西亞經濟達到高峰,外資投入也最為熱絡。 1990 年代馬來西亞的政策主軸仍承襲 1980 年代放寬外匯限制鼓勵投資的作法,另一方面由於 1970-1980 年代遭遇經濟危機,造成運輸、石油等國營企業面臨嚴重虧損,財務和債務狀況不斷惡化,經營成效不彰的問題浮上檯面,因此在 1990 年經濟步入高速公路成長的階段時,馬來西亞開始大規模進行國營企業私有化,將國營企業以較優惠的價格向私人出售,以民營的模式改善國營企業經營成效不彰的問題並強化產業競爭力。馬來西亞政府持有的國營企業橫跨礦業、運輸、通訊、製造業、農業、金融業等,這次大規模的私有化等於活化了馬來西亞經濟及產業的運作,也作為 1990 年代經濟得以維持高成長的催化劑。

亞洲金融風暴下的因應政策

1997 年 7 月 2 日亞洲金融風暴在泰國蔓延開來,隨後馬來西亞也遭遇狙擊,外資抽離,本國貨幣令吉重貶 35% ,由外資主導經濟的馬來西亞因此重摔在地。為挽救經濟,馬來西亞政府於 1998 年 7 月推出「國家振興計畫」,投入政府資金增加國家建設帶動就業機會和市場穩定,同時減少外籍勞工的工作許可期限,並鼓勵企業優先聘用本土勞工創造就業機會。到了 1998 年 9 月 1 日,馬來西亞政府實行固定匯率制度,將美元兌換馬來西亞令吉訂定在 1 美元= 3.8 令吉的匯率,並規定外資必須在馬來西亞滯留一年才能撤離。這樣的作法讓匯率得以維持穩定並能抑制外資撤離的時間,讓由外資把持經濟的馬來西亞得以將傷害減輕。隔年馬來西亞的經濟迅速翻轉,成為亞洲四小虎中最快擺脫亞洲金融風暴陰霾的國家之一。

亞洲四小虎崛起:泰國

1970 年代以前泰國工業化程度低,經濟發展多半仰賴農業,當時農產品幾乎佔據泰國總出口量的 100% 。另一方面泰國由軍人掌權,透過軍事援助來賺取外匯也是主要的收入來源之一, 1955-1975 年越戰期間泰國也成為美國主要的軍事基地之一。然而自 1968 年起,由於越戰局勢趨於明朗,使得美國逐漸自越南撤軍,並陸續關閉在泰國的軍事基地,導致泰國失去主要的外匯收入來源,為因應外匯收入減少所帶來的窘境,為尋求經濟突圍 1970 年代泰國轉向以進口替代為主的經濟發展模式。

石油危機後的成功轉型

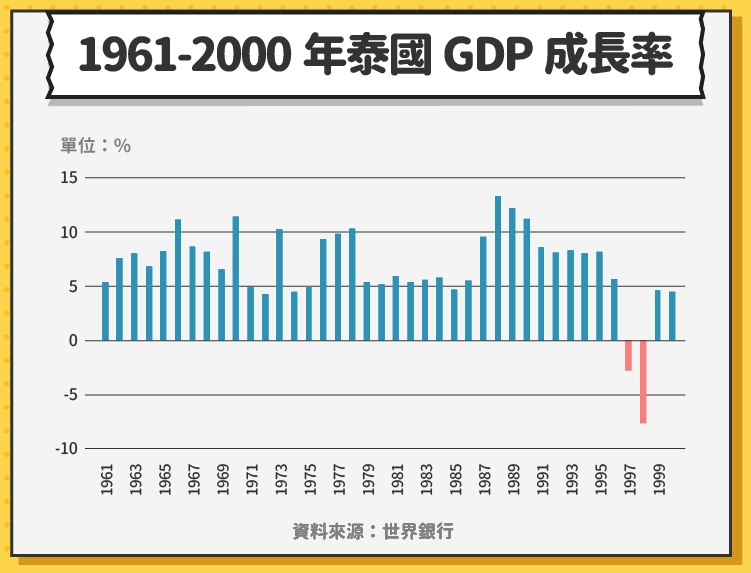

不料 1979 年遭逢第二次石油危機油價飆漲導致全球通貨膨脹嚴重,加上 1979 年底,因蘇聯入侵阿富汗, 1980 年美國聯合其他國家對蘇聯實施穀物禁運,封鎖出口到蘇聯的糧食,以至於原應出口到蘇聯的糧食無處可去,導致穀物價格下跌。連帶造成全球前三大稻米出口國之一的泰國損失慘重,泰國經濟再度受到考驗, 1979-1985 年泰國經濟都處在一個飄忽不定的狀態。在經濟狀況不慎樂觀的情況下,泰國為獲得世界銀行的融資貸款進行經濟轉型,加上 1985 年 9 月美、日、德、法、英等國在當年簽訂廣場協議,其中日本在匯率受到管控下導致日圓升值,日系產品出口因匯率抬升,產品價格變貴,面臨龐大的銷售壓力。為穩定產品價格,日本亟欲找尋低廉的勞動力以降低生產成本,而勞動價格的泰國也順勢抓準時機將經濟發展策略從進口替代轉型成以製造業為主的出口導向策略帶動經濟成長。

除了為滿足外資的生產需求外,泰國政府在 1980 年代實施泰銖和美元掛鉤的匯率制度,造成 1985 年廣場協議造成美元貶值而泰銖也連帶跟著貶值的情況,而持有非美元貨幣的外資則背負著貨幣升值導致產品價格變貴的壓力,亟欲透過低廉的勞動力以穩定產品價格這也成為了外資湧入泰國設立生產據點的主因之一。另一方面, 1990 年代初期,泰國進行金融改革,設立境外金融中心便於海外資金流入泰國以吸引更多外資。因為有了外資的加入,泰國製造業開始蓬勃發展,如汽車製造業在日企進駐投入資源下,讓泰國成為東南亞地區汽車製造的樞紐。在外資進駐帶動產業發展的推波助瀾下,使得 1986-1996 年泰國的經濟表現得以成功擺脫石油危機後導致經濟受創的陰霾。

缺乏資金管控導致經濟過熱

泰國成功引進外資造就了卓越的經濟表現,然而當時泰國的發展重心都擺在製造業上,國家金融體系布建尚未健全,因此雖然成功吸引外資湧入但缺乏了有效的資金管控機制,多數外資都是短期資金及熱錢,也因為吸引外資導致企業外債和利率攀升,使得泰國經濟發展有過熱,資產、匯率等被嚴重高估的跡象。

1997 年 7 月 2 日美國金融巨鱷喬治 索羅斯(George Soros)看準泰國經濟有過度膨脹的問題,因此持有的量子基金進入泰國放空泰銖,導致亞洲金融風暴就此爆發。身為暴風圈中心的泰國首當其衝,當年年均GDP成長率隨即從 1996 年的 5.652% 下挫至- 2.754% ,更在 1998 年進一步跌至- 7.634% ,仍是至今有史以來年均 GDP 成長率最難堪的一年。

為挽救當時委靡不振的經濟,泰國接受國際貨幣基金 IMF 對泰國提供的資金援助,以及配合 IMF 的計畫關閉體質不良的金融機構。而泰國政府同時也成立重整機構,處置不良資產。在 IMF 及政府妥善地處理和幫助下,泰國經濟在 1998 下半年得以緩步復甦。隨後為加速經濟復甦的腳步,泰國在 1998 年 12 月擴大政府及國營事業支出預算,刺激就業帶動景氣回溫,同時搭配寬鬆性貨幣政策,釋出貨幣增加消費動能提振國內經濟。以至於 1999 年的經濟成長率得以回復到 4.572% 的水準,但很難回到亞洲金融風暴發生前的表現了。

亞洲四小虎崛起:印度尼西亞

印度尼西亞 (簡稱:印尼) 在 1965 年 9 月 30 日發生軍事政變,被當時時任總統的蘇卡葉順利鎮壓,而後卻被軍人蘇哈托指稱政變是蘇卡葉親信所為藉機推翻政府,並於 1967 年被任命為代理總統,隨後在隔年成為正式總統。蘇哈托就任總統也開啟了印尼的經濟發展之路。

高度仰賴石油下的影響

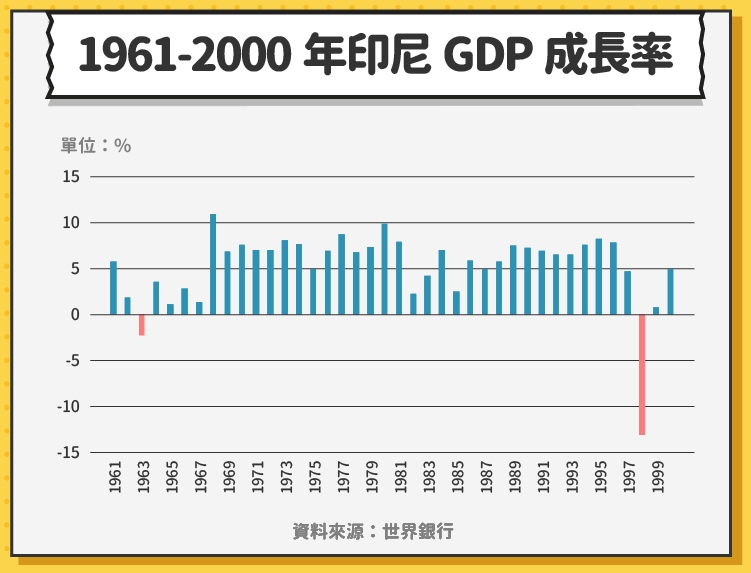

印尼於 1962 年加入 OPEC 成為當時成員國中唯一的亞洲國家, 1970 年代身為 OPEC 成員國的印尼,經濟發展主要仰賴開發當地富含的石油礦藏為主,透過出售石油賺取外匯,印尼石油對國家經濟有了舉足輕重的地位。然而之後因石油開採技術落後無法滿足日益高漲的石油需求、新油田開發進度不如預期,甚至成為石油淨進口國等因素導致 2009 年印尼退出 OPEC ,隨後在印尼政府積極向 OPEC 爭取回鍋之下,印尼在 2016 年 1 月回歸 OPEC 成員國的行列。

印尼石油由國家石油公司 Pertamina 掌權,Pertamina 擁有石油探勘、開發、生產、提煉及銷售等權力,權力十分龐大。然而開採石油需投入大量的資金和資源,因此儘管印尼的石油工業對當時國家的 GNP 有很大的貢獻,但實際上為滿足開採需求 Pertamina 已向國際借貸大筆資金,導致公司債台高築。其中 1976 年油價滑落,導致 Pertamina 營收下跌,甚至因此面臨還不出貸款的窘境,必須由印尼政府出面協調,至今仍沒人知曉到底 Pertamina 所積欠的外債有多少。

從封閉經濟體奔向出口製造的印度尼西亞

1979 年因第二次石油危機導致油價飆漲外國減少石油採買,以及 1980 年代全球油價走跌,讓仰賴石油經濟為生的印尼捉襟見肘,經濟成長率步入衰退。而這時印尼政府內支持開放式經濟的學者取得話語權,讓印尼自 1980 年代逐漸開放外國投資和鬆綁貿易管制,也在那時造成大量的資金湧入銀行林立,甚至已經超過印尼政府得以監管的程度。另外值得注意的是國家開始實行產業轉型,從原本十分仰賴的石化產業轉向以出口導向為主的製造業並發展。

儘管在 1980 年代開放鬆綁後,印尼也有了轉往以製造業發展的目標,經濟步入成長,但由於印尼走向工業化的時間較晚,社會風氣仍懷著因 1945 年正式獨立後而衍生的反西方資本、反殖民主義的思想,加上國家長年以發展內向型的經濟型態為主,市場運作封閉,因此頓時要轉換為經濟開放的模式需要有一定程度的調適和經驗累積,導致開放政策的實行程度受到抑制效果有限。如在 1996 年初實行降低關稅但僅止於從原本的 15.1% 下修至 14.2% ,以及特定產業如汽車業仍舊享有很高的保護關稅,高度保護的壟罩下難以塑造高強度競爭的市場環境,使得本土企業缺乏積極性和創新性。另一方面製造工業雖因開放式經濟而有所改善,但技術含量仍停留在組裝和原材料加工的階段,以及教育資源投入不足導致人才匱乏和研發能力薄弱,因此儘管開放性政策在 1990 年代為印尼的經濟發展帶來了曙光,但實際上和其他亞洲四小虎相比仍略顯失色。

1997 年 7 月 2 日隨著亞洲金融風暴降臨,印尼經濟也應聲倒地,同時印尼總統蘇哈托也因而被迫下台。印尼因應亞洲金融風暴的政策和泰國大致雷同,接受 IMF 的資金援助並開始進行大規模的重整,整頓經營不善的金融機構。然而自從蘇哈托下台後,因內部政治情勢動盪,國家缺乏復興的遠見和長遠的計畫,儘管實行了和泰國相似的因應對策但實際成效卻不如泰國來的顯著。

亞洲四小虎崛起:菲律賓

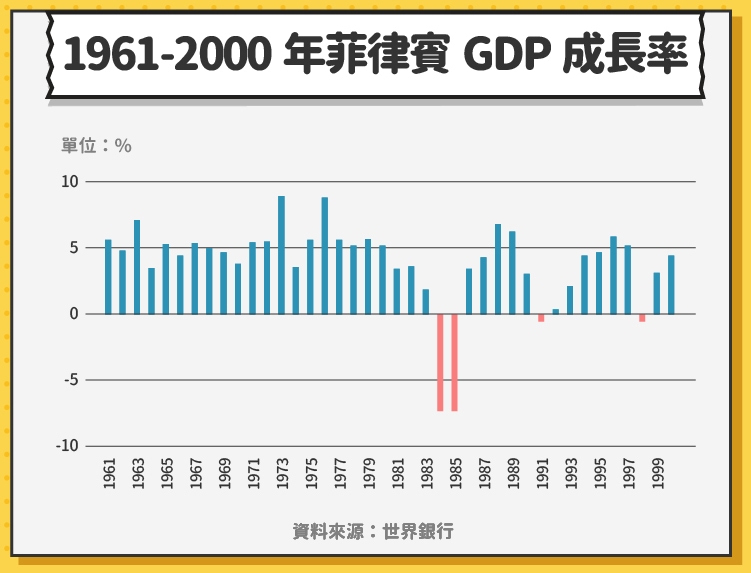

1950-1960 年代歐美國家逐漸將勞力密集型的工作向開發中國家轉移之前,菲律賓因身為美國殖民地和日本同樣都是美國在亞洲布局的重心,在美國的扶植下為亞洲率先走向進口替代的國家之一,由於起步得早使得當時菲律賓經濟得以維持高成長率,是當時亞洲經濟發展名列前茅的國家。然而在 1941 年第二次世界大戰爆發,身為美國殖民地的菲律賓也遭到波及,甚至在 1942 年成為日本的殖民地。 1945 年第二次世界大戰結束日軍宣告投降並退出菲律賓。 1946 年 7 月 4 日美國國會通過菲律賓獨立宣言,宣布菲律賓正式獨立,國家也步入戰後重整的階段。雖然國家成功獨立,但殖民時期美國對菲律賓的軍事、經濟對獨立後的菲律賓仍有相當大的影響力,加上戰後菲律賓需要資源進行復甦,菲律賓政府態度也倒向美國,使得菲律賓在獨立後實質上仍受美國掌控,導致人民對政府及美方的反對態度高漲,社會激化對立的狀況相應而生,經濟發展也間接受到限制。

擺脫獨裁統治奔向民主開放的菲律賓

菲律賓的政治和社會氛圍一直以來都是大家擔憂的議題, 1968 年 3 月穆斯林獨立運動爆發,住在菲律賓的穆斯林人為慘遭政府殺害的穆斯林士兵發聲以及 1969 年為違抗階級制度而爆發的新人民軍叛亂等,讓 1972 年 9 月 23 日時任菲律賓總統的馬可仕得以此為藉口頒布戒嚴令,透過戒嚴之名行獨裁之實,社會激化程度推升內亂頻傳,政府內部鬥爭貪汙腐敗之事層出不窮。實行獨裁的馬可仕為安撫民心尋求表現加上背後有美方支持,在戒嚴後馬可仕實行外貸政策,向外國貸款資金以擴充基礎建設,但並未向當時其他亞洲國家一樣進行工業化轉型或朝向更高技術密度的產業發展,導致 1972-1985 年的經濟表現走跌,甚至在 1984-1985 連續兩年的年均GDP成長率維持在- 7.3% 。隨後在 1986 年 2 月 22 日遭到時任國防部長和代理總參謀長發動政變,馬可仕政權慘遭推翻並由民族民主組織的艾奎諾擔任總統。

艾奎諾政府上台後除了處理因馬可仕施行外貸政策而留下的大筆債務,並於 1986 年修改總統任期限制僅有一任六年限制,斷絕獨裁狀況再度發生,同時將經濟政策的方向從獨裁封閉轉為鼓勵外資進駐的方針。艾奎諾自 1986 年上任後持續實行開放性經濟政策,隨後在 1987 年 7 月 17 日頒布的「綜合投資法」鼓勵外資在菲律賓設立生產據點,菲律賓政府也會每年提出投資優先計畫,鼓勵資金佈建在農漁、家具、化學、基礎建設、醫療、工業等產業,也提供外國投資人特別居留證及優惠稅則減免等,到了 1991 年在頒布「外國投資法」,允許 100% 外資在菲律賓設立企業。經濟情勢因為一系列的開放性政策已經有所改善。讓菲律賓經濟在 1986 年成功革命後加上成功的轉型策略而有所好轉,不再出現連兩年負成長的誇張表現。

隨後到了 1997 年 7 月 2 日,亞洲金融風暴在泰國引爆,菲律賓也深受其害, 1998 年年度 GDP 成長率也呈現- 0.577% 的負成長。為加速經濟恢復力道,菲律賓在 1998 年開始實行擴張性財政政策,宣布釋出 50% 的地方政府基金,以擴大公共建設支出提高就業機會降低失業率等問題,並進一步放寬外資投資條件鼓勵外資進駐,取消 1991 年外國投資法中不允許外資持有土地的條款。最後政策收到了成效,在 1999 年度GDP成長率回穩至 3% 。

今日的亞洲四小虎

亞洲四小虎在 1979 年第二次石油危機及 1985 年 9 月廣場協議簽訂等時代背景的因緣際會下,開展了屬於自己的經濟成長之路,並搭配自身獨有的特性及優勢,和開放式經濟政策實現經濟起飛的成就。

然而, 1997 年 7 月 2 日亞洲金融風暴爆發,讓身處在暴風圈中心的亞洲四小虎皆無一倖免,隨後儘管亞洲四小虎各自皆有其因應之道,經濟也逐漸復原但也難以回到 1990 年代時的光景,亞洲四小虎的美譽也就此步入尾聲。

1990 年代至今已過 30 個年頭,但亞洲四小虎並未如亞洲四小龍的發展來的穩健,甚至亞洲四小虎仍被國際列在新興國家的名單中。經濟發展不如亞洲四小龍的推測可能原因有, 1. 亞洲四小虎的國家民情相較以華裔為主的亞洲四小龍較為樂天, 2. 種族多元性也比以單純由華裔為主的亞洲四小龍豐富,須處理的種族議題也相對複雜,可能間接導致經濟發展受到阻礙, 3. 政治情勢、治安問題至今在部分國家仍遲遲未解。多方面的因素交雜下,使得亞洲四小虎的發展較亞洲四小龍來的緩慢。

儘管現在亞洲四小虎仍被列為新興國家,但這也意味著未來仍有許多發展的潛力和空間,上述議題若順利解決,不排除亞洲四小虎會有再度重返榮耀的可能。

【延伸閱讀】