「南海泡沫」(South Sea Bubble)是英國歷史上一個著名的金融事件,與「鬱金香狂熱」、「密西西比泡沫」並稱為史上三大泡沫之一。這場驚人的泡沫是由南海公司一手打造,現在就讓我們來看看,這間公司究竟做了什麼讓股票一飛沖天?最終又是什麼原因,導致這檔當紅股票失控暴跌?

債台高築的政府

在 17 世紀末至 18 世紀初,英國經歷了九年戰爭和西班牙王位繼承戰爭,導致政府背負了龐大的債務,急需尋求解決方案。當時,英國國會中的輝格黨與托利黨關係緊張,執政的托利黨在向由輝格黨支持的英格蘭銀行尋求債務減免時碰壁。因此,政府決定採用創新的金融手段來應對國債危機。

為了還債而成立的公司?

於是在 1711 年,政府成立了南海公司,其核心目的就是協助處理龐大的國債。據估算當時英國欠下約 900 萬英鎊的債務,而這些債務會用「以債換股」的方式,將債權人的債務全部轉換成南海公司相同價值的股票。該公司的資產包括政府每年支付的 6 % 利息,這份資金也會以股息的形式返還給公司股東,議會也特別授予南海公司西班牙在南美洲殖民地的貿易壟斷權。

壟斷權真的賺錢嗎?

1713 年,西班牙王位繼承戰爭結束,西班牙又授予英國在西班牙殖民地進行奴隸貿易的許可證,這份合約最終成功落到了南海公司手中。在政府種種特權的加持下,外界普遍相信公司背後有政府撐腰,再加上公司對外大力宣傳南美洲盛產黃金與白銀;大西洋奴隸貿易價值只會不斷上升,給足了投資人以及投機客信心不斷購買南海股票。

南海公司名義上獲得了與南美洲「南海」地區進行奴隸貿易的壟斷權,但實質上合約規定英國每年只能派出一艘船來進行貿易,所以獲利遠不及公司宣傳的豐厚。再加上不久之後英國又與西班牙交惡,南海公司南美貿易業務在 1718 年中斷 。即便公司經營看似不太樂觀,但南海公司仍持續對外宣稱公司前景明朗,甚至在 1718 年邀請英王喬治一世加入董事會,藉此背書以穩固投資人信心。

股票包裝的巨額債務?

剛剛提及的貿易內容只是南海公司股票持續走高的原因,將南海公司股價推向最高點的事件是在 1720 年 4 月通過的債務收購法案,俗稱的「南海法案」。法案想要擴大在 1711 年實行過的以債換股的交易。但這次交易金額更大,公司將收購價值 3,150 萬英鎊的政府債務,並轉換成更多公司股份。作為交換,而政府同意為轉換後的債務支付 5 % 的利息,而政府也可以從南海公司獲得約 750 萬英鎊的新貸款。

收購 3,150 萬英鎊的國債是多少呢?在當時英國一年 GDP 約為 6,440 萬英鎊,收購金額相當於當時英國一年 GDP 的近一半,而 1719 年政府債務總額為 5,000 萬英鎊。

因為金額龐大,1720 年間,該公司透過四次認購方式直接向投資者出售了部分股份,這些認購方式允許分期付款。完成收購之後,南海公司幾乎握有英國所有的國債,變相將國家的償債義務變相轉嫁給了個人投資者。

泡沫膨脹背後的貪腐

南海泡沫的膨脹並非完全由市場自發驅動,而是由公司內部與政府高層共同精心策劃的結果 。南海公司董事會利用賄賂手段拉攏政府高官,多名內閣成員,都暗中收受了董事會贈送的、以低於市價發行的股份 。這些高官在國會中為「南海法案」背書,並利用其職權推動法案通過,進一步鞏固了公眾對公司得到國家支持的信念 。南海公司還採取多種手段人為操控股價,包括允許分期付款購買新股、宣布高額股利等,製造了全民瘋狂追捧、股價不斷飆升的假象。

全民投資的熱潮

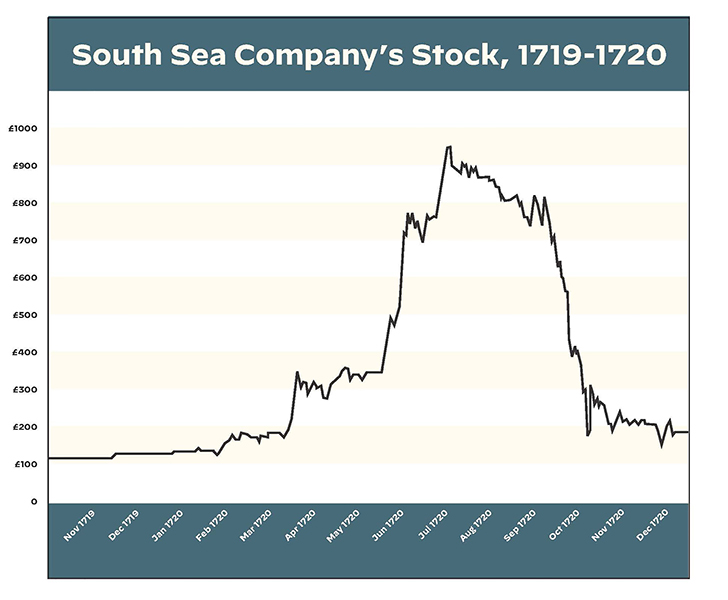

年初,公司的股價約為 128 英鎊。隨著「南海法案」在國會上下兩院相繼通過,股價迅速跳升至 160 英鎊。到 7 月,股價更逼近每股 1,000 英鎊的驚人高位,半年漲幅高達 700% 。這股狂熱席捲了社會各階層,從貴族、半數以上的參議員、甚至國王本人,到普通百姓無不被捲入其中。但備受各方看好的股票又是如何在短時間內大跌的呢?

南海公司跟牛頓的關聯

但在講泡沫破裂原因之前,股感想先來講一個小故事:

其實牛頓也是南海泡沫的受害者之一!他最初在南海公司投資,並在股價上漲時獲利頗豐,成功賣出了他的股份。然而,隨著市場的投機熱潮持續升溫,他最終抵擋不住誘惑,又再次買回了股票。

不幸的是,這時泡沫正處於破裂邊緣。牛頓在 1720 年 9 月崩盤前夕買入股票,最終損失了約 20,000 英鎊。這個數字在當時是一筆巨款,據估計相當於他十年的工資。當時,他曾說過一句名言:「我能計算天體運行的軌跡,卻無法計算出人們的瘋狂」。

南海股息其實是龐氏騙局?

在持續創高的股價下投資人欣喜若狂,甚至不惜花費畢生積蓄重返市場。但其實背後潛藏了巨大的隱憂:

- 南海公司本身公司藉著壟斷權貿易,其本身盈利能力有限,股價屬於沒有基礎的飆漲。

- 股價飆漲跟市值擴大雖然是公司樂見的現象,但由於股價持續上漲,公司預期要發放的股利不斷增加。

- 當時賣給投資者的股票數量是實際可以交易股票數量的一倍多,股利發放的方式像一場龐氏騙局,公司會從從新股東手裏得來的錢被用來支付向老股東承諾的高額股息。

一紙法案戳破泡沫?

1720 年 6 月,英國國會通過了《泡沫法案》(Bubble Act),規定籌集資金或發行股票的業務需要經由政府核發許可證。旨在打擊那些趁著投機熱潮成立、但缺乏實質業務的「山寨」公司。這些公司甚至推出了諸如「一項未知計劃,將帶來巨大的利益」等荒誕不經的商業提案,卻能成功募集資金。法案的初衷是為了遏制市場亂象,但其一刀切的性質卻意外地成為引爆泡沫的導火索。

泡沫的破裂往往是從信任的瓦解開始的。當法案通過後,政府解散了許多非經特許的股份公司,但後續卻引發連鎖反應:

- 市場恐慌的開端:投資者意識到這些「泡沫公司」的股票可能一文不值,這讓他們開始反思,市場上是否還存在同樣的風險。

- 資金壓力湧現:許多投機者同時持有南海公司的股票和其他「泡沫公司」的股票。當這些「泡沫公司」的股票價格暴跌,這些投資者為了彌補損失或償還借款,不得不拋售他們手上價值最高的資產——南海公司的股票。

當大量投資者開始拋售南海公司的股票時,股價迅速下跌。市場的恐慌情緒進一步加劇,形成惡性循環,最終導致南海公司股價在幾個月內崩盤,泡沫徹底破裂。

南海泡沫下的政治大清洗

在金融與政治雙重危機的混亂局面中,輝格黨政治家羅伯特·沃波爾(Robert Walpole)臨危受命收拾殘局。他採取了一系列果斷措施來平息民怨、穩定金融體系,例如協助向南海公司貸款的受害者將還款比例從 10% 進一步下調至 5% 。此外,國會成立調查委員會,揭露了公司董事的欺詐行為和政府內閣的廣泛腐敗。多位政界人士因醜聞而被撤職,甚至一度被監禁在倫敦塔,非法獲利者的資產被沒收用以補償投資者。沃波爾因此聲望日隆,並在 1721 年成功掌控議會,成為英國歷史上首位「首相」,從此開創了英國議會內閣制的先河。南海泡沫的崩潰,也促使英國政府對金融市場進行了首次反思,為現代金融監管的萌芽奠定了基礎。

回顧南海公司的興衰,我們看到了一家公司如何利用「政治任務」與虛幻的承諾,將政府債務包裝成黃金。儘管它一度獲得政府的強力支持,但在信任的基礎瓦解後,股價便如海市蜃樓般瞬間崩塌。

【延伸閱讀】