巴西(Brazil)、俄羅斯(Russia)、印度(India)、中國(China),在 2001 年被譽為「金磚四國」(BRIC),然而全世界有高達 195 個國家之多,為什麼是這些國家在當時被認為是全球最重要的新興市場並得以享有「金磚四國」的美譽?以及被譽為金磚四國後各國家的經濟發展狀況又是如何?本篇將從金磚四國的由來與背景、金磚國家各自的經濟發展之路,以及今日的金磚四國發展進行分享。

金磚四國的由來與背景

2001 年當時任職於高盛首席經濟師的 Jim O’Neill 提出「金磚四國」(BRIC)一詞,以巴西(Brazil)、俄羅斯(Russia)、印度(India)、中國(China)的首字母所組成,隨後在 2003 年Jim O’Neill發布了《與「金磚四國」一起夢想: 通往 2050 之路》(Dreaming With BRICs: The Path to 2050 ) 研究報告,報告中表示金磚四國營著龐大的人口紅利、廣大的內需市場,只要有支持經濟成長的政策和對的發展方向將在 2050 年與美國、日本並列全球最大的經濟體。隨後在 2006 年高盛甚至推出了名為「金磚國家」的基金,在當時造成搶購熱潮。

在金磚四國一詞問世後, 2009 年 6 月 16 日金磚四國在俄羅斯葉卡捷琳堡舉行第一屆金磚峰會,談論氣候、能源、糧食、金融等各項議題,金磚四國儼然從一個名詞被形塑成一個具實質性的合作經濟體。 2010 年中國秉持著自己是南非第一大貿易夥伴,及南非同是中國在非洲最大的貿易夥伴關係,再加上南非(South Africa)是以S為開頭正適合加入金磚一詞 BRICS,因此邀請南非加入金磚峰會行列,也獲得了其他金磚國家的認可。

金磚五國的產生

2011 年南非正式加入金磚峰會,成為第五個金磚國家,金磚五國(BRICS)就此誕生,然而賦予金磚四國一詞的始作俑者Jim O’Neil則認為南非雖然在未來能扮演非洲成長的重要角色,但當地人口不足以和金磚國家匹配,因此並不能夠單獨成為金磚國家,Jim O’Neil反觀認為埃及和奈及利亞更適合扮演非洲金磚國家的角色。也有外界認為南非本身的經濟規模和其他金磚國家有一段落差,因此認為中國邀請南非加入背後的政治目的可能凌駕於經濟利益之上。

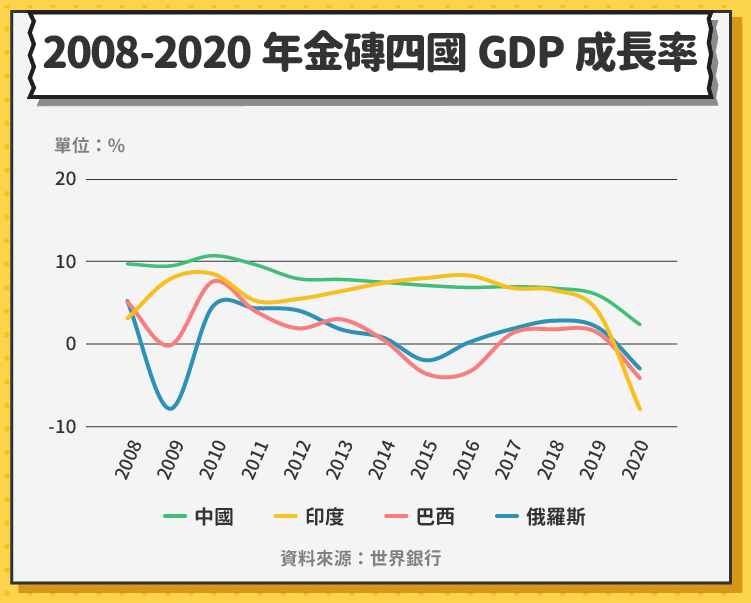

有了金磚峰會這樣的合作平台,也讓金磚五國的合作更進一步, 2014 年 7 月 15 日舉行的第六屆金磚峰會上宣布成立「新開發銀行」(New Developing Bank, NDB),該銀行預計將座落在中國上海,外界推測金磚五國成立銀行的原因除了簡化會員國之間的借貸管道之外,背後的目的是想掙脫由美元所主導的經濟和國際貨幣基金組織的操縱,除此之外,也能夠透過新開發銀行放貸給他國來藉機拉攏勢力,爭取成為世界領頭羊的角色。然而儘管新開發銀行成立,但之後因金磚五國各自的經濟發展程度不一,甚至巴西、俄羅斯、南非等GDP還有衰退的情形,金磚國家的話題逐漸退燒, 2015 年高盛也關閉了成立 9 年的金磚國家基金。

2001 年金磚四國名詞一出造成轟動,至 2015 年金磚基金關閉的這段期間,金磚四國各自也有屬於自己的一段經濟發展之路。

金磚四國發展:巴西(Brazil)

巴西受惠於廣大土地及人口眾多的優勢造就了龐大的內需市場, 1960 年代適逢巴西軍事政變,新政府上任後憑藉著龐大的內需市場優勢開始實行進口替代策略,同時也透過大量舉債增加政府支出推動經濟成長。這樣的政策作法迎來了非常好的成果, 1968-1974 年的 GDP 成長率維持在 9-11% 的高成長率,也被譽為是巴西的經濟奇蹟。

中南美洲失落的十年

然而好景不常,雖然透過舉債的方式讓經濟獲得了飛躍性成長,卻也讓巴西債台高築,外債量從 1968 年的 38 億美元飆升到 1973 年的 164 億美元,加上 1973 年「第一次石油危機」爆發,石油價格飆漲導致成本上升加重了巴西通膨的壓力。外債及通膨的雙重壓力下巴西經濟已開始有積弱不振的現象。

1979 年第二次石油危機爆發,為抑制石油短缺所造成的通貨膨脹問題,美國實施緊縮貨幣政策,拉高利率吸引資金回流,背後目的是想藉由升息帶動美元升值,讓以美元為計價基礎的石油價格得以下跌,此舉也導致在巴西的資金開始流向美國,這讓長期舉債度日的巴西甚至是其他拉丁美洲國家因為資金停留在拉丁美洲的時間變短了,使得短期資金的借貸比例上升,短期債務比例也隨之增加,讓本身已面臨債務問題的拉丁美洲國家要在短時間籌措需償還的短期債務面臨了更大的壓力。同時因為利率調升美元升值,大宗商品又是以美元計價,間接導致出口收入下跌,使得拉丁美洲國家的出口收入減少造成經濟傷害。到了 1982 年壓垮巴西甚至整個中南美洲經濟的最後一根稻草是同為中南美洲的墨西哥宣布無力償還外債,連帶造成其他中南美洲國家的債務問題被拿出來放大檢視,讓拉丁美洲長期累積的債務問題及通膨問題就此爆發,巴西經濟因此受到拖累,而這也被稱作是中南美洲失落的十年。

這樣的蕭條態勢直到 1993 年 12 月制定了雷亞爾計畫(Plano Real)才有所改善,為減少通膨的衝擊,政府嚴格管控貨幣發行數量,以及將計畫發行新貨幣雷亞爾的消息發佈於全國中,而雷亞爾貨幣的計價是採取釘住美元政策,有別於舊貨幣「克魯賽爾」每天受到市場波動不同,目的是穩定民心提升對新貨幣的接受度,為新貨幣正式取代舊貨幣前鋪路。 1994 年 8 月 1 日起正式停止使用舊貨幣克魯賽爾全面換成新貨幣雷亞爾,政策也收到了成效,雷亞爾計畫讓巴西的通貨膨脹率從 1994 年的 2,100% 的水平驟降到 1998 年的 4% 左右,國家經濟開始朝逐漸復甦走向平穩發展。

一連串的金融危機

然而,事情並沒有那麼順利, 1997 年 7 月與 1998 年 8 月接連發生的亞洲金融風暴與俄羅斯金融危機,讓投資人對同為開發中國家的巴西失去信心,造成巴西股市、匯市巨幅波動,甚至大量的外資開始外逃重創巴西經濟。

當時壓垮委靡不振的巴西經濟是 1999 年 1 月 6 日當時的巴西第三大州州長宣布將積欠聯邦政府 154 億美元的債務拖延 90 天的時間清償,其他州看到也紛紛群起效尤與聯邦政府重新協商債務問題,加上當時有風聲傳出巴西央行行長可能換人的消息,市場人心惶惶,投資人的信心在還沒從 1997~1998 年的金融風暴陰霾中走出之下更加不安,隨即開始拋售股票、大量撤資,僅 1 月 12 日單日就有 12 億美元外逃,巴西貨幣里奧迅速貶值 10% 之多。為避免里奧過度貶值,引發惡行通貨膨脹,央行在隔天隨即實行釘住匯率政策穩定匯市,並承接大量從市場被拋售的里奧導致外匯儲備嚴重流失, 15 日巴西央行宣布投降,將匯率改採自由浮動機制,當天股市波動劇烈甚至還啟動斷路機制,造成巴西歷史上所稱的巴西金融危機。

巴西金融危機爆發所影響的不只是巴西,飽受巴西金融危機驚嚇的投資者也開始抽離在其他拉丁美洲國家的資金紛紛逃離造成拉丁美洲股市動盪不安,其中阿根廷的股價指數甚至下跌 10.37% ,跌幅為拉丁美洲國家之最。這樣的效應也蔓延到鄰近的美國甚至遠在亞洲的新加坡、香港及歐洲的倫敦、巴黎、法蘭克福等地股市。

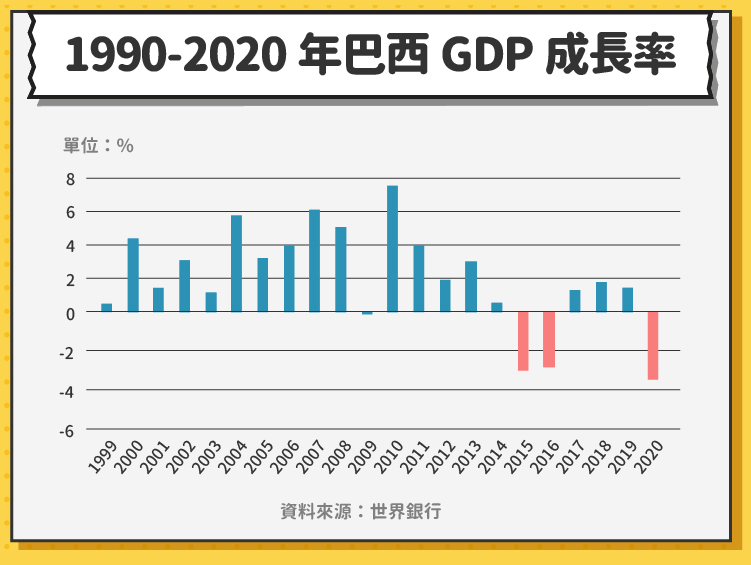

巴西金融危機導致資本外流,貨幣貶值,外匯儲備不足,這樣的情況一路至 2003 年盧拉(Luiz Inácio Lula da Silva)就任總統後大力嚴格控制通膨,穩定民生物價避免被惡意抬價抑制貨幣貶值造成的影響,並實行緊縮財政政策減少政府支出減輕資本外流及外匯儲備不足的壓力,才讓經濟發展逐漸走向穩定。為強化出口與創新能力, 2003 年 11 月巴西政府公布《工業、技術和外貿政策指導方針》,強調把半導體、軟體、製藥、資本財四個產業列為國家最優先發展產業,開始吸引外國投資,加上國家經濟發展已逐漸修復回歸正軌,使得巴西經濟也連帶跟著復甦甚至進入成長, 2004 年巴西年均 GDP 成長率從盧拉剛上任的 2003 年僅 1.141% 一口氣上升到 5.76% ,巴西經濟步入成長。

甩開金融危機陰霾,成功搭上景氣順風車

以原物料作為主要出口的巴西, 2005 年搭上了因全球經濟逐漸好轉,對原物料需求增加導致原物料價格上漲的順風車,這成了當時巴西經濟成長的主要原因之一。 2007 年巴西政府為進一步推動經濟發展,發布《加速成長計畫(PAC)》(Programa de Aceleração do Crescimento),PAC 中包含對物流、能源、基礎建設上的投資,儘管計畫發布後隨即歷經 2008 年金融海嘯,甚至 2009 年的經濟成長率因此跌落到負值,但有了 2005 年原物料價格上漲以及 2007 年的 PAC 計畫鞏固國家經濟發展下,使得 2010 年的經濟成長率得以快速振作回升到 7.528% 的水平。 2003-2010 年這段期間可謂巴西經濟成長的重要時期。

巴西為促進經濟發展以加速擺脫金融海嘯的衝擊,為吸引外資提供了 10% 的極高利率,導致外資爭相進駐巴西也帶動了巴西經濟走向繁榮,然而高利率也伴隨著貨幣里奧的升值,里奧因極高利率造成大幅升值使得巴西出口產品受到打擊, 2009 年巴西出口 1,522.52 億美元,進口 1,276.37 億美元,外貿盈餘 246.15 億美元已是自 2002 年以來的最低水平。另一方面高利率也讓投資人有機可趁,吸引海外熱錢進入巴西市場炒作對於國內經濟推動並無實質幫助,進而導致巴西經濟逐漸走向衰退。 2014 作為巴西出口依存度最高之一的中國經濟步入趨緩、全球產能過剩導致原物料價格崩盤,連帶重創以原物料做為大宗出口的巴西。為拯救衰敗的經濟,巴西政府也透過舉債舉辦奧運,試圖帶動消費振興經濟,但效果十分有限,難以挽救已進入經濟衰退的結局。在內部經濟發展陷入低迷、外部需求下降、出口產品困難等多重壓力下, 2015-2016 年的經濟成長率表現皆為負值,為近十年來表現最差的年份。

金磚四國發展:俄羅斯(Russia)

西伯利亞位於俄羅斯境內,當地富含豐富的礦藏及石油,也讓原物料及石油出口一直以來都扮演著俄羅斯在經濟發展中的重要角色。 1997 年 7 月亞洲金融風暴爆發導致需求衰退,加上委內瑞拉適逢經濟成長大量開採石油,一夕之間原油供給過剩價格崩盤,仰賴石油維生的俄羅斯因而遭遇重擊,投資人不安的情緒高漲開始大量拋售股票、資產,財政也面臨入不敷出的窘境, 1998 年俄羅斯財政缺口高達 180 至 190 億美元。

為挽救經濟 1998 年 8 月 17 日俄羅斯宣布將本國貨幣盧布貶值,從一美元兌 5.3 盧布擴大至 7.1 盧布稀釋債務,以盧布為本位的債務被進行重組,國家對銀行的負債支出將暫停 90 天,以及宣布暫停對外國債權人支付還款。造成俄羅斯歷史上所稱的俄羅斯金融危機。

內憂外患下振翅高飛的俄羅斯

1998 年俄羅斯金融危機爆發,隔年的 8 月 26 日又爆發了第二次車臣戰爭,內憂外患充斥的壓力下,儘管 1999 年因中國及印度經濟發展使原油需求增加,國際油價上漲,以石油出口維生的俄羅斯經濟得以從金融風暴的陰霾中振作起來,但俄羅斯人民當時對政府已失去信心,也迫使時任總理葉爾欽於當年 12 月 31 日下台,普丁(Vladímir Vladímirovic Pútin)就任代理總統,並於 2000 年 3 月正式就任俄羅斯總統。

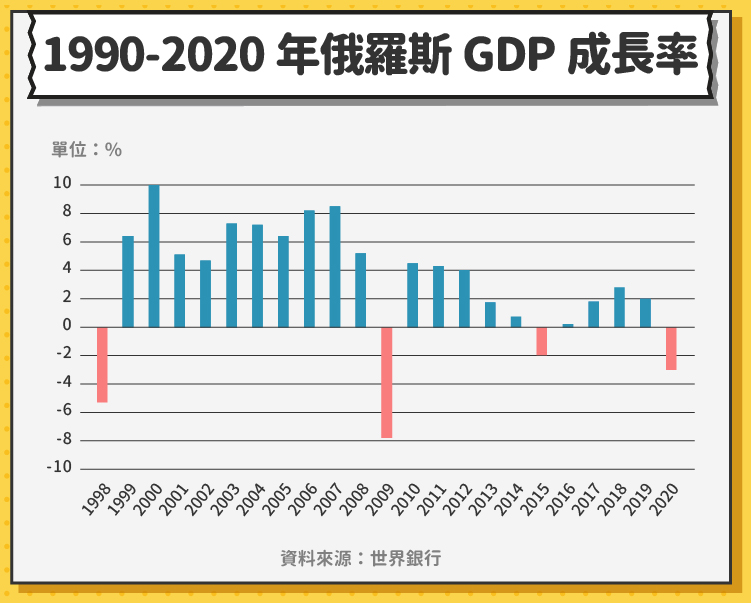

2000 年俄羅斯持續得益於國際油價上漲所帶來的龐大貿易順差,加上普丁上任後積極進行債務重組,處理過去因金融危機所積欠未償還的龐大債務,俄羅斯經濟逐漸趨於穩定。另一方面,普丁上任後也順利平息車臣衝突,人民對政府的信任度也因為內憂外患消除而回升。 2000~2008 年俄羅斯的GDP成長率維持在約 5~10% ,其中 2000 年普丁就任總統元年達到 10% ,至今仍是俄羅斯經濟表現最為強勢的一年。

中間 2008 年歷經全球金融海嘯俄羅斯不免遭受衝擊, 2009 年經濟甚至來到- 7.8% 的負成長,但隨著國際需求回穩,原物料價格也跟著回穩復甦下,俄羅斯經濟也跟著緩步回升,但已難以回到 2000 年時的風光表現。

才剛走出 2008 金融風暴陰霾的俄羅斯,隨後又在 2014 年遭遇因中國經濟趨緩、全球產能過剩導致原物料價格崩盤的亂流,以及於同年克里米亞衝突爆發,國際間對俄羅斯施予經濟制裁,讓俄羅斯的經濟飽受打擊, 2015 年的經濟成長率又來到負成長,往後的經濟表現甚至更不如擺脫金融風暴後的經濟表現。

金磚四國發展:印度(India)

自 1947 年脫離英國殖民後,成功獨立的印度經濟政策施行保護主義,直到 1984 年總理拉吉夫-甘地(Rajiv Gandhi)主張自由開放的改革後印度封閉的大門才逐漸打開。 1980 年代因為開放的改革制度,頒布了降低企業賦稅、放寬投資門檻、取消價格限制等政策措施,但由於過度寬鬆導致財政赤字及外債攀升,最後在 1990 年代初讓印度經濟遭遇重挫。 1991 年新上任的總理拉奧(PV Narasimha Rao)除了清償債務外,也推動金融改革、強化基礎建設、發展資訊產業、適度的放寬投資限制才得以讓經濟回歸正軌。

獨樹一格擁抱資訊科技

1991 年改革開放以來,印度經濟就確立朝向資通訊產業發展,不像一般崛起的亞洲國家是從農業走向工業。原因在於製造業屬勞力密集產業且要求勞動者至少接受過基本教育,儘管印度擁有龐大且低廉的勞動力,但因自古存有的種姓制度將印度人民化分成不同的社會階級,各層級間的人不得互相交流、通婚,各層級間彼此享有的待遇、資源、教育水平也有所差異,使得階級之間缺乏流動。儘管種姓制度早在 1947 年廢除,但仍舊瀰漫在印度的社會氛圍當中,由於種性制度中位階最低但人數最多的賤民在就學、就業皆受到限制,造成文盲在當地屢見不鮮,因此多數的底層人民難以滿足製造業對於勞工的基本需求,更枉論獲得升遷發展的機會。

另一方面印度基礎建設尚未完善,難以建立完整的供應鏈體系,而資訊產業受到基礎建設的限制相對較小發展較製造業容易。除此之外由於印度人口眾多、貧富差距大、教育資源相對稀缺的情況下,國家教育方針朝向菁英化發展,再加上政府為迎合政策大力支持理工科系,使理工科系成為印度教育中的強勢學科 ; 同時為給予社會底層的人有受高等教育的機會,印度學校會為特定種姓預留名額,而低層的人為求翻身會往強勢科系就讀;加上資訊產業為新興產業,且從西方國家發跡較不受傳統文化的束縛,這也形塑了資訊產業較不受種姓制度束縛的現象。而印度具有英語語言的優勢對於以英語作為溝通語言的資訊科技顯得較得心應手,因此讓印度得以擺脫文化束縛找到經濟發展的突破口,而資訊產業也成為了未來印度經濟得以持續成長的重要關鍵。

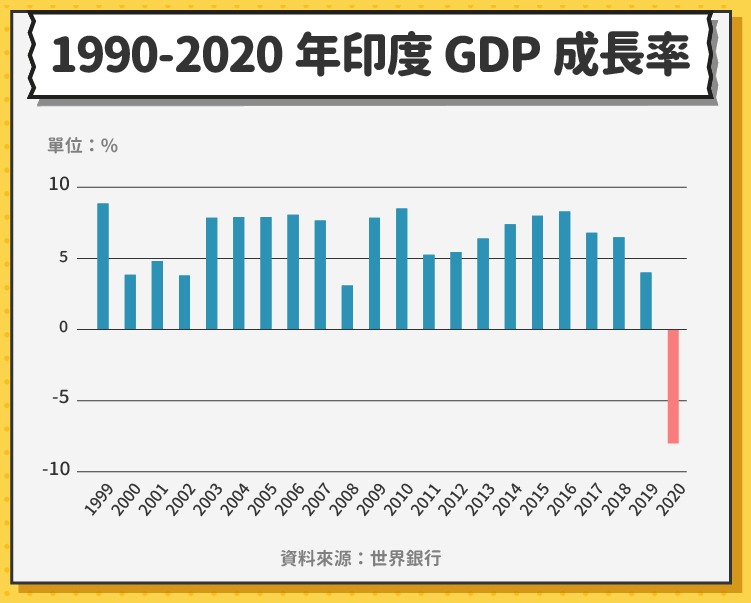

印度憑藉著發展資訊產業得以讓經濟維持在高成長, 2004 年的外匯存底甚至已超越外債總額,高表現的印度經濟也迎來了更多國際關注, 2004 年政府也憑藉著經濟的好表現借力使力放寬外資進入的門檻,頒布外國投資促進法,以降低稅收、新增如製造、工業等產業的投資選項,宣示國家長期發展的決心。隨後在 2008 年儘管遭遇金融海嘯,也仍舊能站穩腳步, 2009 年 GDP 成長率不像部分金磚國家滑落到負值,反而當時印度已有數間公司擠進全球前 15 大 外包公司(資訊科技、資訊科技服務、商品外包)排名,創造了 7.862% 的高成長率,有倒吃甘蔗的現象。

隨後印度受到 2010 年歐債危機導致主要出口到歐洲的印度電子產品部門出口下滑 18%,使經濟進入短暫衰退,但隨即透過擴大公共支出、吸引外國投資的方式讓經濟得以回穩,然而,儘管透過積極擴大公共支出、舉債吸引外資,讓印度經濟維持著高成長率,但背後依然潛藏著為處理龐大外債所可能引發的通貨膨脹問題、至今仍存在在印度社會氛圍中形成無形階級的種姓制度、基礎建設佈建不足導致當地基本民生需求仍無法獲得滿足等多項議題尚未解決,這些問題涵蓋了經濟民生、社會結構、文化等層面,直到現在也還是被大家拿出來討論,外界擔憂這些問題若繼續擱置未解可能會拖累未來印度經濟發展的腳步,所上演的經濟奇蹟也恐將結束。

金磚四國發展:中國(China)

1958~1962 年中國爆發大飢荒,經濟慘澹,共產黨內部因此出現分歧,毛澤東發動「文化大革命」剷除異己,隨後在 1978 年 12 月鄧小平在中共十一屆三中全會上出線成為中國領導人。

身為中國新領導人的鄧小平,為解決社會問題於 1979 年提出「改革開放」,允許中國本土企業家開創事業,實行國營事業私有化活化產業效率,除此之外也在沿海地區設立了深圳、廈門、珠海等經濟特區,鼓勵外資赴中國投資,中國經濟自改革開放後漸入佳境。

逐漸成為世界工廠延伸勢力觸角

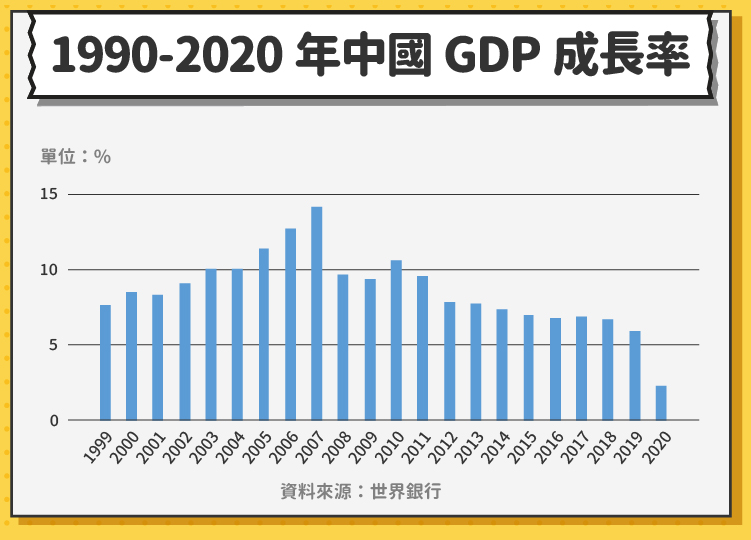

2001 年 11 月 11 日中國在卡達簽屬加入世界貿易組織(WTO)的協議,順利進入了世界貿易的版圖。得益於世界貿易組織成員國間的合作關係,以及中國挾帶著本身所具備的人口紅利、積極招商引資、改革開放後所成立的經濟特區等優勢,外貿總額已從 2001 年剛加入WTO時的 5,098 億美元提高到 2014 年前三季的 31,626 億美元,成為全球第一大出口國,順利成了全球名副其實的「世界工廠」,也讓「中國製造」一詞得以享譽全世界。中國自 2001 年加入世界貿易組織成為世界工廠後 GDP 年度成長率一路從 2001 年的 8.34% 扶搖直上至 2007 年的 14.23% ,

隨後 2008 年金融海嘯席捲而來,中國也無法幸免,海外對中國產品需求急遽萎縮,外貿大受影響, 2008 年第四季成長率僅 6.8% ,創下自 2001 年以來的最低。為因應金融危機,中國實行四兆刺激計畫,然而大量放款的結果造成銀行浮濫放貸,資金氾濫,企業大幅擴產導致產能過剩,此外由於國營企業在中國具有一定的主宰力,相較民營企業取得資金相對容易,變相造成民營企業被併購的反淘汰現象。大撒幣的政策換來的結果並不如預期,使得中國經濟成長率雖一度在 2010 年回升至 10.636% 的雙位數成長,隨後經濟成長率開始放緩。

出口導向轉向內需消費

2012 年習近平主政,當時中國經濟已進入放緩階段,為因應放緩的中國經濟,習近平任期的十二五規劃中已將經濟政策從出口導向轉變為內需消費導向,除此之外也進行經濟結構的調整,除了將賴以維生的製造業進一步升級之外,並致力於提高新興產業及服務業在經濟結構的比重。 2013 年習近平提出一帶一路概念,從中國出發跨足中亞、東歐、中東甚至非洲等地,和沿線國家建立經濟合作關係,協助打造基礎建設並提供資金支持,帶動沿線國家經濟繁榮並藉以消化中國過剩的產能。

現在中國持續對一帶一路沿線國家提供經濟支持,但已有一些經濟狀況不甚理想的國家像是吉布地、吉爾吉斯、衣索比亞等面臨到還不出錢的窘境,而中國這樣持續的大撒幣,未來倘若還不出錢的國家越積越多,是否會讓中國經濟造受另一波衝擊,值得深思。

今日的金磚四國

「金磚四國」一詞在 2001 年問世時讓這四個國家受到矚目,經濟發展憑藉著金磚四國各自的特性、經濟發展政策等走向成長的道路。

然而時代變遷的速度飛快,各國如今的發展程度也不盡相同,在這當中,中國、印度的經濟持續維持在一定的成長,反觀俄羅斯和巴西已有黯然失色的態勢。另一方面各國彼此之間隨著時間的演進,合作關係已演變成可能互相對立、也可能互相合作的狀態,不像金磚峰會成立之初金磚四國貌似是緊密合作的關係。現在一年一度的金磚峰會仍持續舉辦,但象徵意義已大於實質意義,金磚四國也已成為一個名詞,各國仍舊為了自己國家的經濟發展各奔前程各自努力。