你知道早在三百多年前的歐洲,就曾發生過一場舉世聞名的金融泡沫嗎? 17 世紀的荷蘭人為了獲得一朵鬱金香,究竟做出了哪些瘋狂的事?當時,其價格堪比黃金,人人爭搶,更被當作財富的象徵。然而,這場狂熱在歷經數年的推高之後,卻在短短數日內全面崩潰,讓曾經的奢侈品,成了大家爭相拋售的燙手山芋。這場被後人稱作「鬱金香狂熱」(Tulip Mania)的事件,不僅是經濟史上的一個奇聞,更是金融泡沫的鼻祖。

鬱金香熱潮從哪吹起?

17 世紀的荷蘭正值「黃金時代」。依靠強大的海上貿易與荷蘭東印度公司的崛起,國家迅速積累驚人財富。富裕讓貴族與商人過上前所未有的奢華生活。隨著閒錢充裕,人們熱衷於投資藝術品、異國珍品與各式奢侈消費。鬱金香——這種來自地中海東部的奇異花卉,因其鮮豔色彩與獨特花型風靡歐洲;傳入荷蘭後,更逐漸成為財富與地位的象徵。

比黃金還貴的鬱金香?

鬱金香在當時究竟有多炙手可熱呢?在 1637 年鬱金香狂熱的高峰時期,一顆稀有鬱金香球莖的價格竟然能達到一位熟練工匠十年的薪水。頂級品種「永遠的皇帝」(Semper Augustus),一顆球莖能賣到三千荷蘭盾,相當於富裕商人一整年的收入,甚至足以在阿姆斯特丹市中心買下一棟豪宅。

當時的鬱金香不只是花,而是一種奢侈品與身份象徵。特別受歡迎的是那些感染了鬱金香破碎病毒(Tulip Breaking Virus)的品種,花瓣會出現獨特的火焰狀條紋與鮮艷的混色,反而讓人趨之若鶩。

鬱金香被分為幾種主類型(對應圖片由左至右):

- Couleren:單一色彩(紅、黃、白)

- Rosen:紅或粉底配白紋

- Violetten:紫底配白紋

- Bizarden:棕、紅或紫底配黃或白紋,是當時最稀有也最昂貴的品種

起初,市場上最受歡迎的是相對「親民」的品種,像是單花色的 Couleren,價格落在幾百荷蘭盾,在當時一位工匠一天薪水約一荷蘭盾。隨著熱潮升溫,Rosen 與 Violetten 等帶紋路的品種開始走俏,一路上漲到數千荷蘭盾。然而,最能代表狂熱頂點的,還是 Bizarden。這類花紋複雜、色彩強烈對比的鬱金香,被視為當時的「奢侈珍品」。

鬱金香狂熱下的社會

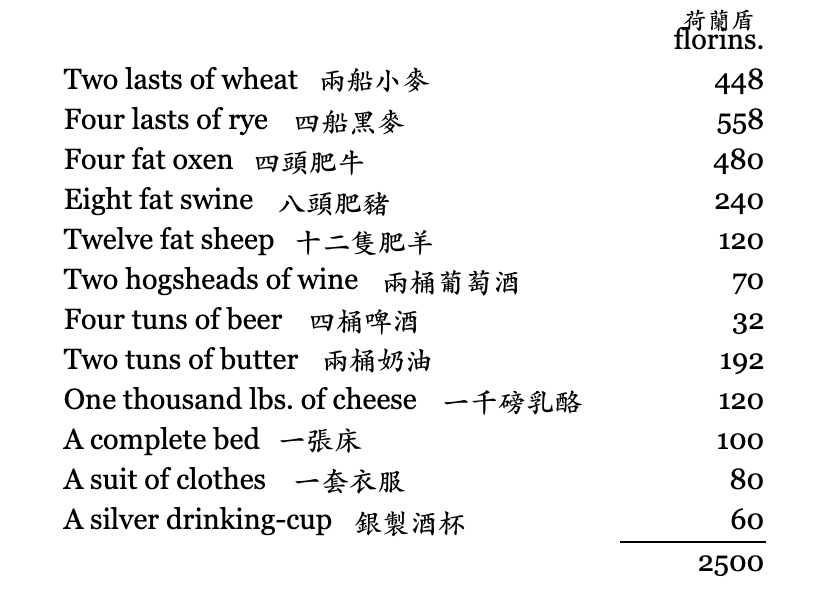

而在眾多驚人案例中,「總督(Viceroy)」的交易紀錄也被留存至今,這邊附上購買一株總督(Viceroy)所支付的交易清單,讓各位感受一下其天價:

當時民間,還流傳著一個笑話:一名英國遊客在荷蘭富翁的花房裡,見到一顆球莖,以為是洋蔥,竟用小刀削皮研究。當花莖已被削去一半時,他還一本正經地發表見解。主人見狀大驚失色,衝過來大吼:「你知道你在幹嘛嗎?」遊客淡定回應:「剝一顆特別的洋蔥。」主人氣得破口大罵:「該死!那是范德艾克海軍上將(Admiral Van der Eyck)!」這顆球莖價值足足 4,000 荷蘭盾。最後,這位遊客被押上法庭,直到交付保證金才得以脫身。

鬱金香市場的失控

隨著熱潮持續發酵,鬱金香需求急遽攀升,到了 1636 年夏天,市面上的鮮花早已被搶購一空,再有錢也得等到隔年春季花開才能入手。市場的目光,開始轉往其球莖。主要原因包括他們發現,若要從種子開始栽培鬱金香,需要耗費的 6 至 7 年才能開花,但若是使用球莖,隔年就可以收穫。這時間上的巨大落差,讓球根市場除了真正的喜好者外,更多的是嗅到商機的投機者,他們想要藉中間的供需缺口大撈一筆。

球莖交易逐漸從私人買賣,轉移到公共場域。阿姆斯特丹與哈勒姆等地設立了專門的交易所,而更多的買賣,則發生在熱鬧的酒館裡。這些酒館一邊供應啤酒與烈酒,一邊見證著一張張鬱金香合約的成交。

為了縮短等待時間,甚至催生出與現今期貨相似的產品。人們開始簽訂合約,以一定的價格預先購買尚未採收的球莖。即便合約上只是「尚不存在」的花卉,也遭瘋搶。市場普遍相信,鬱金香價格只會一路上漲,絕無風險。這種「穩賺不賠」的信念,使得投機熱潮迅速擴散:從富裕商人到普通手工業者,乃至漁夫與僕人,都想分一杯羹。

富貴之花的殞落

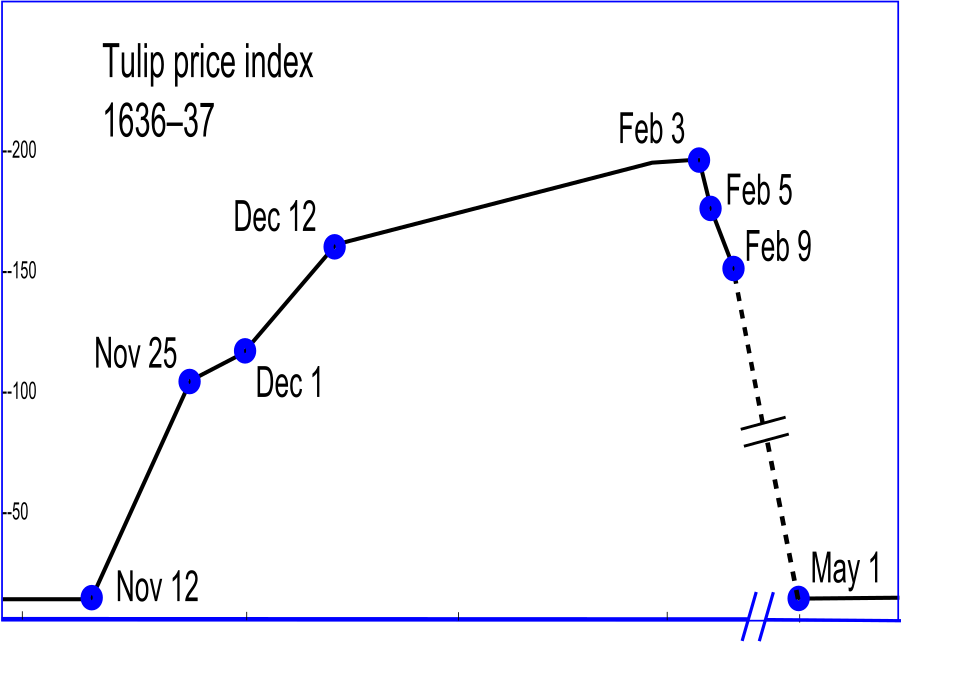

因為大家都抱持投機心態進入市場,將球莖價格推到了一個天文數字,像前面提到一株球莖換一棟豪宅。價格被推到至高點後的效果,想必大家也屢見不鮮,在 1637 年 2 月,因價格被炒作過高,開始有人進行獲利了結,其他投機者發現不對勁,隨即市場掀起一波拋售,急忙以賤價賣出球莖,價格一夕間跌落谷底。

雖然各城鎮隨後召開會議並請求政府干預,但始終找不到有效方案。最終,阿姆斯特丹的代表們決議:

1636 年 11 月以前的合約一律作廢;其後的合約,買方僅需支付約定價的 10% 即可解約。

然而此舉讓買賣雙方皆不滿:賣家痛失應得收益,買家仍須承擔部分損失。法院更直接拒絕受理相關訴訟,理由是「賭博所得無法律效力」。

於是,大量持有球莖的投機者只能默默承受破產,鬱金香泡沫就此告終,留下一段至今仍被譽為歷史上最荒誕的投機案例。

金融泡沫的規律

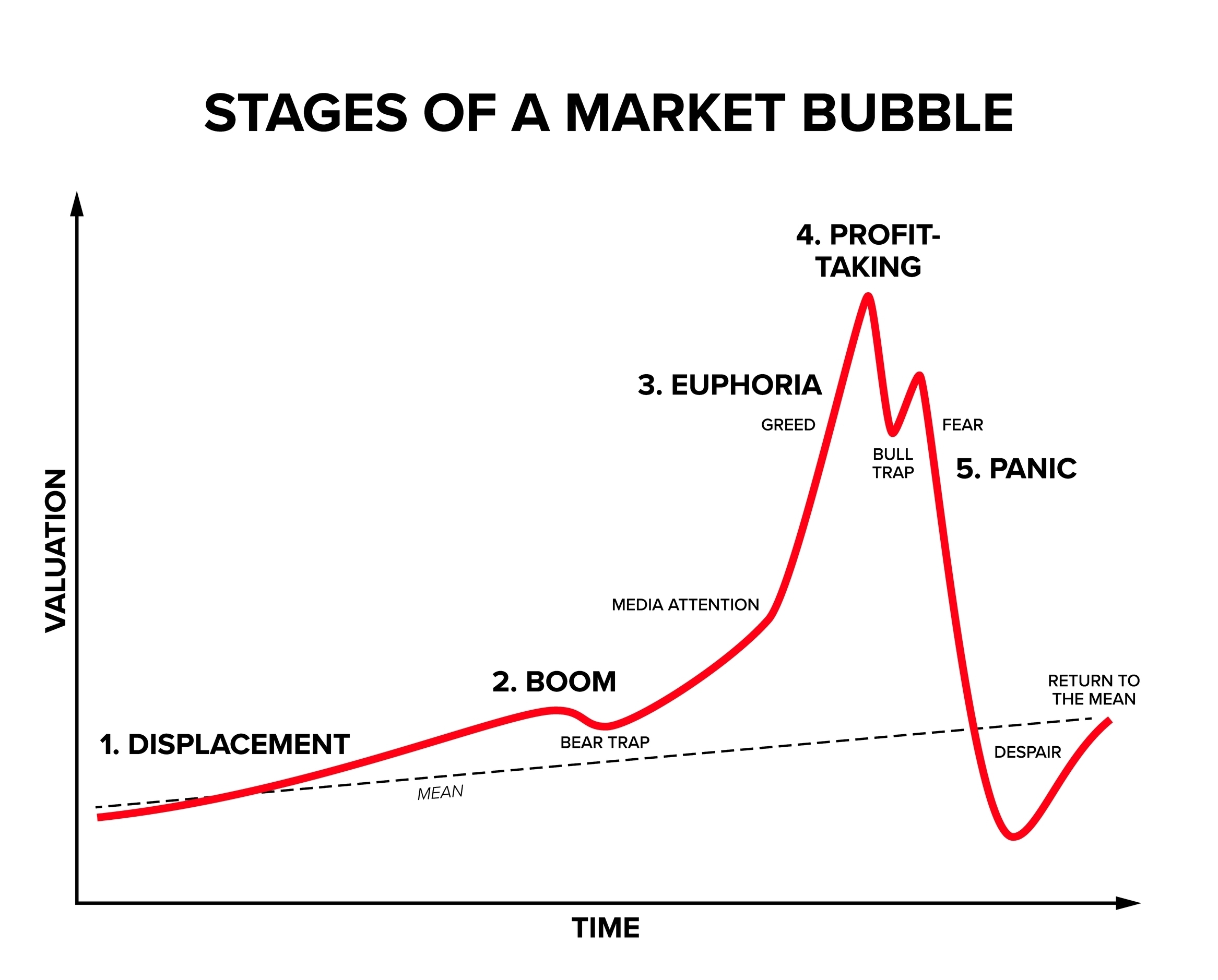

鬱金香價格在短短半年內大起大落,人們理想化地認為其價格會不斷走高,而忽略了其內在的真實價值。就像每次金融泡沫的形成,伴隨著對某個新興商品或資產的盲目追捧以及一套幾乎固定的運作模式。讓我們用金融泡沫的五個經典階段,試著套用在鬱金香狂熱的背景下。

- 第一階段:移位(Displacement)

鬱金香的引進與改良,以及當時荷蘭黃金時代的經濟繁榮 - 第二階段:繁榮(Boom)

隨著人們的投入,資產價格開始飆升,吸引更多人跟風加入 - 第三階段:狂喜(Euphoria)

鬱金香市場進入瘋狂的非理性階段,價格與資產的內在價值完全脫鉤 - 第四階段:獲利了結(Profit-Taking)

在1637年2月,當鬱金香球莖的價格被推到至高點,開始有人覺得價格過高而進行獲利了結 - 第五階段:恐慌(Panic)

所有人都急著拋售鬱金香,導致價格一夕間暴跌

結語

看到這裡,相信你對於鬱金香狂熱有更深刻的了解。即使當時金融市場不如今日複雜,藉著簡單的鬱金香商品買賣及契約簽訂,一樣有可能導致金融泡沫的發生。這邊總結了幾個主要原因:人們盲目看好鬱金香會持續上漲,並且相信可以找到下一個傻瓜用更高的價格購買;另外大部分人只是不想錯過投機的機會而選則入場,實際上鬱金香需求遠不如價格高,導致了最終泡沫的破滅。

在事件發生近四百年,我們或許覺得拿豪宅換一朵花是多麼可笑的事。若放眼近代,看著 2000 年的資訊科技股價,在當時我們真能忍著心動,不買不斷飆升的股價嗎?看著過去或未來的比特幣波動,我們又該以何種心態來面對它?

【延伸閱讀】