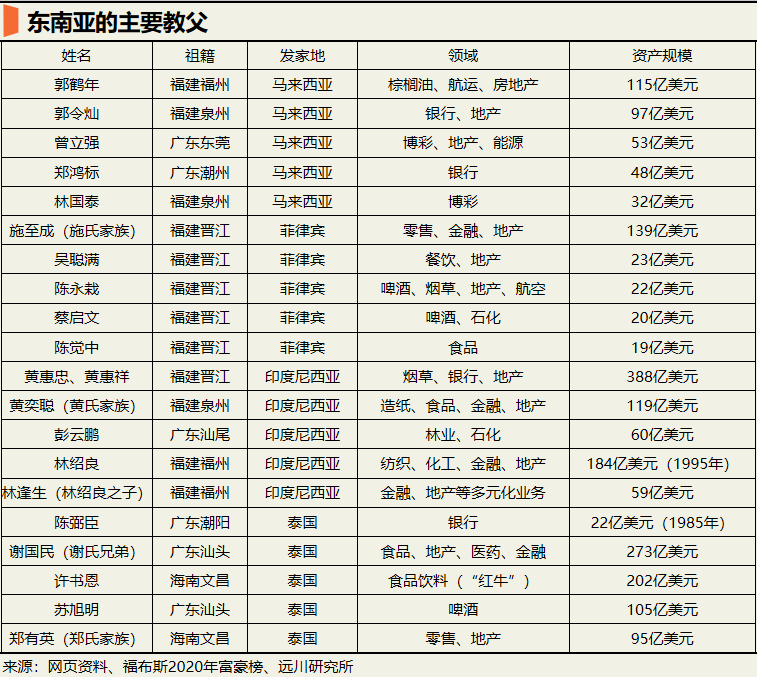

判斷一位商業大亨的名望,既要看他的財富規模,也要看他的社會地位,更要看他的葬禮規格。澳門賭王何鴻燊的葬禮,雲集了半個香港的娛樂圈和商界人士;祖籍福建的印尼富商黃奕聰去世時,印尼總統佐科威帶著一眾商業巨賈前來悼念;泰國的華人首富陳弼臣於 1988 年病故,泰國國王專門為陳弼臣舉辦了泰國傳統的火葬,並親自點燃了柴堆。

在美國媒體人喬・史塔威爾(Joe Studwell)的書裡,這些巨頭被統稱為 “ 教父 ” 。史塔威爾從 20 世紀 80 年代開始在亞洲從事新聞工作,替《經濟學人》的商務情報部門寫了大約十本與中國營關的小冊子, 2007 年,他撰寫了一本聚焦東南亞大亨的書,名叫《亞洲教父》。

史塔威爾後來專門澄清,用 “ 教父 ” 這個概念,並不是要說大亨們有多麼冷酷毒辣,書裡也沒有類似麥克・柯里昂槍殺毒梟索拉索這種好萊塢式的情節,但教父們的傳奇往事,依舊足夠令人瞠目。比如教父家長式的作風—— “ 糖王 ” 郭鶴年在開《南華早報》董事會議時,怒斥 48 歲的兒子讓他滾蛋,讓一旁的董事尷尬得不知道該往哪兒看。

又比如教父開枝散葉的家族血脈——陳弼臣的長子陳有慶活躍在香港金融界,兒媳婦是泰國科技部長;黃奕聰情定印尼,據稱有 7 位妻子和 40 多個兒女;菲律賓的鄭周敏在 2002 年去世時,留下了 14 個子女,由女兒鄭綿綿接替他管理著龐大的亞洲世界集團。

抑或是教父錯綜複雜的朋友圈——印尼的華人首富林紹良和執政長達 32 年的蘇哈托是生死之交;生於福建晉江的陳永裁是菲律賓前總統埃斯特拉達的大金主;陳弼臣掌管盤古銀行時,馬來西亞的郭鶴年、印尼的林紹良、泰國的謝國民都是他的客戶。

亞洲教父們的人生經歷往往大同小異:他們不是出生在中國,就是出生在當地的華僑家庭;他們大多涉足煙草、金融、地產等 “ 政策密集型 ” 產業;他們在青年披荊斬棘,在壯年翻雲覆雨,在晚年閒雲野鶴。他們既是實業大亨,也是資本大鱷,還是慷慨的慈善家。從華人下南洋與殖民時代,到戰後轟轟烈烈的民族獨立運動,軍隊和大獨裁者與東南亞的經濟的複蘇和崩潰交相輝映,教父們閃轉其間,成為了這片土地的底色。

林紹良的財富一度超過李嘉誠;謝國民在泰國把正大集團發展成了國內規模最大的農業貿易公司;陳永栽在費迪南德・馬科斯的庇護下主宰了煙草產業,掌握了主要銀行;在馬來西亞,郭鶴年的 “ 糖王 ” 往事自不必多提,郭家最新的IP,是營收達到兩個茅台的金龍魚。

而史塔威爾在書中提出的問題是:教父到底是東南亞經濟成長的推動者,還是受益者?東南亞的繁榮奇蹟是拜教父的努力,還是說教父只是這種繁榮的產物?

南洋舊事

成為教父的第一步,是尋找靠山。

1938 年,林紹良為了不被抓壯丁,從福建乘船來到印尼爪哇投奔叔父,行李不過只有幾件隨身衣物。他和回村探親的一位印尼華僑結伴上路,兩人以父子相稱,不僅掩人耳目,還省了一半路費。出國前勞工成群地被關在一起,能活著到達目的地的人不到一半。

在下南洋的流民浪潮中,福建和廣東佔據了大多數。大量的華人勞工南下塑造了二戰前東南亞諸國獨特的社會格局:殖民者——華人——當地人。菲律賓和泰國營蔗糖,馬來西亞和印尼有錫礦。二戰前,印尼的錫產量占到了世界總產量的 20% 。東南亞的殖民者一方面忌憚當地人的反抗,又需要大量的廉價勞動力,華人成了不二之選。久而久之,殖民政府找到了一個維繫社會治安與穩定的方法:以華治夷。

在荷蘭治下的印尼,殖民政府提拔了少數華人擔任社區領導,還授予他們 “ 上尉 ” 這樣的軍事頭銜。馬來西亞報紙《海峽觀察》一語道破了東南亞階層的玄機:殖民政府並不直接與底層華人打交道,這是幫會做的事情。

這句話的真實含義是:只要能幫殖民者管理好勞工,就能獲得殖民政府的賞識。

林紹良的老鄉陳建仙,移民馬尼拉後改信天主教,給自己取了一個和西班牙總督一樣的英文名;印尼的黃仲涵憑藉華人區 “ 瑪腰 ” (Major的音譯)的官位,住上了宮殿,每次回家一下馬車,就有僕人遞上灑了香水的毛巾擦臉洗手。

第一代教父中的集大成者,是出生在廣東江門的陸佑。如今馬來西亞吉隆坡最熱鬧的大街便以他的名字命名,陸佑路南段的高架有八條大道,北段從房屋到商場再到學校和墓園,包羅萬象。

▲陸佑, 20 世紀初馬來西亞最富有的華人

1858 年,只有 13 歲的陸佑來到尚屬馬來西亞的新加坡,在廣東商人的煙莊裡打雜。 19 世紀中期,隨著馬來西亞錫礦被發現,陸佑離開新加坡前往錫礦所在的達拉律,加入了當地最大的兩個華人幫派之一的義興三合會。陸佑懂點英文,頭腦靈活,很快成為幫派頭目。

而他更厲害的地方在於獲得了英國殖民者的信任。通過和殖民政府的關係,陸佑拿到了政府頒布的收稅許可證,意味著他可以合法的向手下上萬名挖礦的勞工提供鴉片、烈性酒和賭博場所。隨後,在英國鎮壓當地土著的過程中,陸佑又拿下了殖民政府的糧食訂單。

憑藉這些資本,陸佑接連涉足了賭場、菸酒等產業,甚至發行了自己的銀票。有一段時間,在馬來西亞很多地方,陸佑的銀票比政府的鈔票還要受歡迎。據說在他的鼎盛年代,馬來西亞的華人分三種:幫陸佑幹活的人、等著幫陸佑幹活的人,和陸佑。

英國人與陸佑的關係成為了東南亞殖民政府治理國家的範本:得益於東南亞豐富的自然資源,殖民者向華人頒發特許經營證書,由華人進行管理和經營。商人們在政治的庇護下獲利,掌權者從商人手中獲得資金支持。即便經歷了二戰後殖民地民族獨立的浪潮,這種分享權力的模式也沒有消失。

比如泰國華人首富陳弼臣的政治庇護人是泰國警察總監炮・是耶暖(沒看錯,就是這個名字),而這位炮同志又是泰國王家陸軍總司令的女婿;而生於福建泉州的馬來西亞賭王林梧桐,在馬來獨立後獲得了全國唯一一張賭場牌照,據說很多政界要人都匿名持有股份。

這種現象是如此普遍,以至於各國都有類似的詞彙來描述:印尼有 “ 主人公企業家 ” ,菲律賓有 “ 裙帶資本家 ” ,而在陸佑發蹟的馬來西亞,把由馬來人擔任領導,但實際上由華人管理的企業叫作 “ 阿里巴巴 ” 企業(阿里指馬來人,巴巴指華人)。

教父們相互幫襯是一種常態。 1969 年,聽聞印尼要放開麵粉生意的郭鶴年找到林紹良,希望能分一杯羹。林紹良面露難色,因為印尼的工業部部長已經把生意許諾給了另外一個華商。不過,林紹良答應郭鶴年自己會爭取一下,他需要飛到雅加達去見了一個人。不到 72 小時,郭鶴年接到了林紹良的電話: “ 我辦妥了! ” 林紹良去見的那個人,是時任印尼總統蘇哈托。

灰色繁榮

成為教父的第二步,是拿到一塊牌照。

牌照的背後是政治,所以伏筆可能會埋很多很多年。印尼獨立革命期間,林紹良所在的華人商會給了他一個任務:保護一位遭到荷蘭情報人員追捕的革命軍將領。深受儒家影響,對義士形象崇拜有加的林紹良不辱使命,將領在林紹良家裡一藏就是一年多。

將領名叫哈山・丁,是後來印尼共和國第一任總統的蘇加諾的岳父。作為一個激進的民族主義者,印尼華人在蘇加諾執政期間被大規模遣返。光是 1960 年一年,就有 13 萬華僑回到了中國,費用全部由中國承擔。林紹良能夠倖免,革命年代的 “ 友誼 ” 或許起了重要作用。

林紹良和蘇哈託的 “ 友誼 ” 同樣源於戰爭,印尼獨立革命期間,蘇哈託一度擔任軍需主任,天天與華商打交道。林紹良一邊走私丁香,一邊把槍支彈藥藏在走私船底,每次運抵前線,印尼官兵都向他歡呼致意,因為林紹良從不收印尼軍隊的運費。作為回報,軍隊給林紹良的灰色生意大開綠燈。

掌舵印尼 32 年的蘇哈托是個天生的保守派。掌權後,他向那些聽話、執行力強,又不會構成政治威脅的商人發放了特許經營證書。這項政策的本意是杜絕投機買賣,穩定日用品價格。但熟悉歷史的人都清楚,如果只有牌照沒有監管,早晚都會 “ 走了一些彎路 ” 。

1968 年,林紹良得到了印尼一半的丁香進口特許經營權,一年後,這項特許經營權就變成了對麵粉進口、加工和銷售的完全壟斷。而這家麵粉廠當時能賺的錢,相當於 20 世紀 90 年代美國麵粉廠利潤的六倍。

為了經營麵粉,林紹良專門成立了波戈沙裡公司。有趣的是,公司的資本金只有 10 萬美元,而印尼國家銀行卻慷慨的給了它 280 萬美元的貸款——也許是因為總統蘇哈托親自主持了公司第一座麵粉加工廠的落成典禮。

仔細觀察教父們 “ 白手起家 ” 的經歷,就會發現 “ 資源貿易+特許經營權 ” 才是他們發家致富的秘密。他們的人生關鍵詞出奇的相似——從 “ 大米、橡膠、麵粉 ” ,到 “ 輪胎、煙草、紡織 ” ,再到 “ 銀行、證券、房地產 ” 。

馬來西亞的張明添依靠走私橡膠賺來的錢,建立起了銀行和金融公司;華人望族出身的黃惠忠,控制著印尼三大煙草公司之一的達吉姆公司;林德祥在印尼的產業從輪胎橫跨到銀行。

掌權者為大亨提供便利,大亨自然也要投桃報李。蘇哈託的兩個女兒持有林紹良創立的中亞銀行的股份,至於他的妻子婷夫人,商圈內對她有個恰如其分的稱呼—— “ 抽成夫人 ” 。

同樣是第一夫人,菲律賓總統馬科斯的妻子出手更加闊綽,光是鞋子就有 3,000 多雙,甚至從非洲進口野生動物。馬科斯用一通電話和一袋錢搞定了肯亞野生動物出口的法規一時傳為佳話。為了讓長頸鹿、斑馬、水羚有適宜生長的環境,馬科斯在菲律賓騰出了一個小島,驅逐了島上的居民。

20 世紀 70 年代,馬科斯透過戒嚴令掌握了權力,徹底清除了地方軍閥,並 “ 選擇性地 ” 向寡頭和舊的經商模式宣戰。所謂 “ 選擇性 ” ,可以理解為打壓異己的優雅表達。代表作是在馬科斯的授意下,他的小舅子以 50 萬比索收購了一個價值 5,000 萬比索的新聞集團。

在 1974 年之前的菲律賓,醫生、律師、工程師等社會職業都不對華人開放,從商是為數不多的選擇。後來成為菲律賓第二大富豪的陳永栽,以工作勤勉和商業頭腦著稱,據說能同時參加七個會議。為了能隨時視察名下工廠,陳永裁專門購買了一架直升飛機。

陳永栽的第一家小型菸廠就開在了馬科斯的家鄉,在馬科斯的庇護之下,他的幸運煙草公司獲得了一連串的優惠政策,一躍成為菲律賓的煙草大亨。相比東南亞其他國家,菲律賓政壇的腐敗有過之無不及,這也註定了富豪與政治糾纏不清的灰色身份。

1986 年,執掌菲律賓政壇 20 年的馬科斯流亡夏威夷,迎接陳永裁家族的是與政府長達 20 年的賄賂與逃稅訴訟。 1998 年,陳永裁重金支持埃斯特拉達競選總統,而當兩年後埃斯特拉達貪污醜聞曝光時,陳永裁毫不猶豫地呼籲埃斯特拉達辭職,並轉而支持新總統阿羅約。

2004 年,菲律賓遭遇嚴重的財政危機,阿羅約呼籲全國 5,000 個最富家庭各捐款 100 萬比索(約 2 萬美元),成立一個 50 億比索的 “ 愛國基金 ” ,熟悉菲律賓國情的陳永裁當即表示,自己會捐獻 200 萬比索。

日本學者義原國雄將東南亞的製造業稱為 “ 沒有技術的工業化 ” :教父們經營的大型企業,本質上都依賴於受到保護的市場、卡特爾和公共項目毫無競爭的投標。教父們把心思都花在了控制上,而把項目管理和技術交給了外國人,導致企業乃至整個國家的技術落後。

晚年的教父習慣於大談特談自己對經濟的貢獻,以及對慈善事業的熱衷。但在書中,史塔威爾給出了一句不留情面的評價:東南亞地區經濟發展的第一推動力,實為無數勤儉的中小企業家與普通大眾,而非享譽世界的富商巨賈。

後來,一位香港分析師曾這樣評價教父們: “ 這些大亨發自內心的相信:如果不是因為我的經商天賦,你們都得失業。 ”

多面人生

成為教父的第三步,是學會站隊的藝術。

1946 年 6 月 9 日,一聲槍響劃破了曼谷大皇宮的寂靜,也打撕碎泰國政局脆弱的平衡。直到今天,泰國國王拉瑪八世的死因依然是一個謎,泰國官方的說法是 “ 擦槍時走火 ” 。年僅 19 歲的普密蓬接過國王身份,一年後,軍事政變讓年輕的國王成為傀儡,經驗匱乏的民選政府大敗,泰國朝野層層受到軍方把控。

之後的幾年裡,泰國不是在忙著軍事政變,就是在忙著預防軍事政變,泰國的商人會在牆上掛軍事領導人的肖像,有時也掛警察總監和曼谷市長的照片。

深諳泰國政治的陳弼臣在政變發生後為盤谷銀行引入了兩位新董事:警察總監炮・是耶暖和他的老丈人,王家陸軍總司令屏・春哈旺。引入政府股東後,盤谷銀行的業績迅速起飛,在黃金和外匯交易、華裔匯款業務上近乎壟斷。

然而,軍人集團內部並不穩定。 1957 年,陸軍元帥沙立・他那叻在美國的支持下發動政變,炮總監成為政變的犧牲品。陳弼臣見風使舵,馬上聘請沙立為顧問,並且指定他的內務部長、陸軍元帥巴普・乍魯沙天為盤谷銀行的主席。他自己則遠走香港避風頭,直到 1963 年沙立去世。

自此之後,政商綁定的模式在盤古銀行里延續了下來。最直觀的體現是, 1973 年軍人政權倒台以後,在 1980 年盤古銀行的董事會裡,出了三個泰國總理和兩個議會會長。

在香港,陳弼臣致力於建立自己的海外關係網,結交各個國家的大亨。只不過,教父與掌權者大多可以生死與共,教父和教父之間更多的是爾虞我詐。

華裔商人之間錯綜複雜的關係也有一個專有詞彙描述,叫做 “ 竹網 ” ,它的核心含義是:人情比規則更重要,但在利益面前,也沒有永遠的朋友和敵人。印度評論家潘卡傑・米甚拉在《紐約書評》的一篇文章中將竹網稱之為 “ 日本以外的亞洲最大經濟力量 ” 。

掌握銀行信貸的陳弼臣,與郭鶴年、林紹良、謝國民們都有交集,編織出了一張遍布東南亞的金融網路。大亨們對陳弼臣的評價也很值得玩味,說他極具野心,不乏慷慨,也很有個人魅力,而且 “ 大概有六個情婦 ” 。

至於竹網裡的 “ 表面兄弟 ” ——郭鶴年在自傳中對林紹良頗有微詞,他說林紹良與蘇哈托關係非同一般,但始終沒把自己引薦給這位印尼總統。郭鶴年還提到: “ 他總拿印尼政府做藉口,甚至不用提 ‘ 政府 ‘ 二字,一開口就說,這是國父的想法。 ”

1988 年,長期沉溺於酒色的陳弼臣在病痛折磨中離世。他累積的億萬財富與東南亞國家的航運和地產富豪們不分伯仲。泰王普密蓬和王室成員悉數出席了他的葬禮,中方也派出了駐泰大使代表。葬禮現場,泰王親自為他下葬點火——從未有企業家獲此厚待。

陳弼臣去世這一年,泰國南邊的馬來西亞發生了一場司法危機,危機對馬來西亞影響之深遠,直到 2008 年,依然被其官方定性為 “ 國家至今從未恢復過的危機 ” 。

這場危機的開端,源於執政黨巫統的一場黨內競選,競選雙方是拉沙裡和馬哈蒂爾,獲勝者將執掌馬來西亞。最終,馬哈蒂爾以 43 票險勝拉沙裡,心有不甘的拉沙裡試圖向司法施壓,做最後的抵抗。但在 1988 年 5 月,時任首相馬哈蒂爾以行為不正當為由,革除了最高法院主席沙列阿巴斯的職務,順勢掌握了最高權力。

政局的動盪迅速擴散到了馬來商界,馬來本土大亨阿南達・克里斯南為了能夠同時維繫與二者的關係,既會和拉沙裡一起度假,也會照顧馬哈蒂爾在國外的孩子。但最終,克里斯南把賭注押在了馬哈蒂爾身上。

華裔教父邱繼炳則是拉沙裡的堅定支持者。在拉沙裡擔任財政部長期間,邱繼炳的小公司 “ 馬聯產業 ” 接連擴張到了糖業、水泥、保險、銀行和房地產領域,成為馬來西亞最大的上市公司。但隨著拉沙裡 1988 年的失敗,邱繼炳的家族產業迅速萎縮。

相比之下,馬哈蒂爾掌權後,他的親密戰友克里斯南獲得了一系列政府頒發的經營牌照:賽馬、彩票、行動電話、廣播和衛星電視。在 2020 年富比士馬來西亞富豪榜前十名中,阿南達・克里斯南是一堆華人名字裡唯一一位 “ 異姓王 ” 。

▲富豪們主要從事壟斷生意

在政權搖擺的東南亞,能在錯綜複雜的派系鬥爭中找到生存空間,真正做到 “ 百花叢中過,片葉不沾身 ” ,才是對教父的最大考驗。

在這場資本與政治的連接遊戲中,站在食物鏈頂端的馬哈蒂爾自然少不了斂財與撈金機會。多面的不只是教父,馬哈蒂爾的狡黠之處在於,不同於把貪婪二字寫在臉上的馬科斯和蘇哈托,即使是對馬哈蒂爾最嚴厲的批評者,也很難在貪污這一點上做文章。

客觀上說,吉隆坡從一個植物園發展成國際都市的背後,馬哈蒂爾沒少出主意。世界最高樓 “ 雙峰塔 ” 便是他的手筆,裡面不僅入駐著馬來最賺錢的國家石油公司、主權財富基金國庫控股,也雲集了微軟(Microsoft, MSFT-US)、IBM(IBM-US)、GE 公司等跨國企業。蘇格蘭影星肖恩・康納利在拍攝《偷天陷阱》時,還在雙子塔上演了逃出生天的橋段。

但關於這張城市名片,還有兩個鮮為人知的故事:其一,克里斯南靠著與總統的關係,分文未花就拿下了價值 5 億美元房地產的 48% 的開發權;其二,在雙峰塔頂層,克里斯南為馬哈蒂爾保留了一間大型的魚碗形辦公室。

20 世紀 90 年代,華盛頓共識、國際分工和資本全球化這些名詞讓教父和東南亞一起迎來了黃金時代,拔地而起的摩天大樓昭示著掌權者的勃勃雄心。直到 1996 年,經濟學家保羅・克魯格曼在出版了《流行國際主義》一書,預言東南亞會被一場危機摧毀。

權力無法離開邊境線,但資本可以。所以當風暴來臨,迎接教父與掌權者的,註定是不同的命運。

清算之日

成為教父的最後一步,是不要把雞蛋放在一個籃子裡,也不要把籃子放在一個國家。

在 1991 年的第六個 “ 大馬計劃會議 ” 上,馬哈蒂爾提出了一個 “ 宏願 2020 ” 計劃,試圖將馬來西亞打造成一個 “ 在其所涉足的領域內都是全球頂尖 ” 的東南亞國家。緊接著,一個個超級工程拔地而起:除了雙峰塔,馬來西亞還打造了世界最大飯店雲頂大飯店、世界最高機場塔台。國旗桿也要造到 100 公尺,達到全球最高水平。

對於馬哈蒂爾的這份形式主義的偏執,馬來經濟學家評價他是 “ 法老附體 ” 。除了造樓,馬哈蒂爾還決意投資 55 億美元新建一個水力電氣發電廠以供給能源。可當環境學家抗議這份計劃會毀壞幾千英畝的原始森林時,馬哈蒂爾只會憤怒地譴責他們是 “ 國家的敵人 ” 。

馬哈蒂爾的宏願在 1997 年 7 月 2 日徹底破碎,隨著泰國政府無力維持固定匯率,泰國銀行只能被迫允許泰銖自由浮動,泰國的轟然倒地成為推倒的第一張多米諾骨牌,金融危機迅速席捲東南亞其它國家,資本粉飾下的經濟弊病全盤暴露。

上世紀 80 年代,西方跨國公司為了取得更高利潤,掀起了新一輪產業轉移,東南亞自然而然成為主要流入地之一。工業產成品出口攀升帶動了服務業快速發展,過於自信的東南亞在製造業根基未穩時放開了外匯管制,大舉擴張金融與服務業,外資一旦在波動中抽離,便只剩下空心的產業和債台高築的政府。

善於甩鍋的馬哈蒂爾抓住索羅斯瘋狂抨擊,稱索羅斯為 “ 蠢蛋(bodoh) ” ,將其視為摧毀東南亞經濟的罪魁禍首。他指責西方國家 “ 發明 ” 貨幣交易的目的,就是想要讓像馬來西亞一樣的新興市場國家永遠處於不發達狀態。

索羅斯則反指馬哈蒂爾毫無節制的推行各種大型發展計劃,才是導致馬拉西亞經濟崩潰的主要原因。在指責和謾罵聲中,東南亞國家的總體經濟一片蕭條,微觀生活徹底混亂。

危機衝擊最嚴重的是印尼, 1998 年印尼經濟負成長 13.7% ,創下 30 年來的最低值,而在外界估計下,印尼 9,100 萬勞動人口中近一半以上的勞動力都處於失業狀態,全國一半人口處於貧困線以下,政局動盪,大量難民潮只能湧向新加坡和澳洲。

蘇哈託在 1998 年的倒臺本應該意味著對教父的共同清算,印尼民眾在林紹良家的大門口塗上了顯眼的大字: “ 蘇哈託的狗 ” 。但此時,林紹良一家早已奔赴新加坡度假了。 2005 年,林紹良的兒子林逢生重回雅加達家中時,大門換成了新的,彷彿一切從未發生過。

與蘇哈托常年合夥投資的另一位教父林德祥,在金融危機後上交了一個河蝦養殖加工廠和其它幾個價格注水嚴重的資產,反而從印尼政府手裡拿到 27 兆印尼盧比(近 100 億美元)的救濟金。和林德祥一樣的教父們,把本幣換成美元轉移到境外,留下了加速貶值的貨幣。

馬來西亞賭王林梧桐的損失更加微乎其微,哪怕經歷危機,賭徒們照樣會賭博。林梧桐還獲准在新加坡的聖淘沙島建造一個 34 億美元的賭場,他與澳門賭王何鴻燊做了一筆交易:何鴻燊向林氏家族開放澳門賭場的獲准權利,換取林梧桐在新加坡賭場的股權。

後來,印尼銀行重組局選擇放棄治療,直接取消的壞帳合計達到 560 億美元,司法局幾乎拒絕了所有起訴債務人的案件 。當印尼政府說起自己不嚴懲教父的原因時,只能扭扭捏捏地承認:只有與教父合作,才 “ 有可能 ” 把危機中外逃的資本遣返回國。

在泰國,電信業教父他信・西那瓦選擇了讓自己成為掌權者:他信把自己描繪為 “ 一個靠奮鬥成功的窮孩子 ” ,並大力推行平民主義政策,最終於 2001 年掌權。但真實的故事是:包括謝國民的正大集團在內的 5 個財團作為幕後支持者,最終獲得了對應的內閣職位。

亞洲金融危機撕開了資本全球化的幕後一角:掌權者的權力被束縛在國界之內,但教父們卻四海為家。擁有了龐大的資金後盾,投資海外已經成為教父們規避國內政治、經濟風險的重要方式。

2006 年,世界銀行發布了 “ 公平與發展 ” 的年度報告,日生活費介於 1 美元( 1 美元屬於貧困線)和 2 美元的人口比例中,印尼為 52% 、泰國 32% ,對比之下阿根廷是 14% ,巴西是 22% ,菲律賓的國家經濟一度靠散落海外的菲傭支撐。

而在那一年的財富排行榜上,東南亞 8 位頂級富豪的淨資產總計有 665 億美元,和金融危機來臨前的 1996 年相比,還增加了 14 億美元。金融危機過去近十年,在這片土地上,有些說變就變,而有些本該改變的卻從未改變。

馬哈蒂爾在 2003 年下台,三年後,他和自己口中的 “ 金融危機罪魁禍首 ” 索羅斯握手言和。馬哈蒂爾表示,索羅斯 “ 從未涉足馬幣林吉特的貶值 ” 。在兩人的會面中,痛罵布什成了新共識。

2005 年 9 月,泰國軍方趁著他信在紐約的時候發動政變,軍隊任命素拉育・朱拉暖擔任總理。 2008 年 1 月 27 日,蘇哈託在雅加達死去,他的晚年並不如意,國內對於他的指責層出不窮。讓他唯一感到 “ 欣慰 ” 的是:彌留之際李光耀與馬哈蒂爾都先後看望過他。

蘇哈托下台時,他一生的戰友林紹良在國際貨幣基金組織的要求下,交出了最賺錢的幾個壟斷產業,但仍然掌控著約 400 家公司。

尾聲

如果仔細觀察菲律賓的商界,會發現一個很有趣的現象:在菲律賓的頂級富豪中,除了華人,大部分都有西班牙血統。比如靠大麻貿易發家的阿沃伊蒂斯家族,從事糖業的西班牙貴族後裔洛佩茲家族,從種植園轉型金融業的德・阿亞拉家族。

在整個 20 世紀的東南亞,教父、殖民者後裔、軍隊與政權的更迭如影隨形,一起分享財富與權力,組成了牢固的金字塔尖。在二戰結束後,亞洲國家轟轟烈烈的工業化追趕期,東南亞與東亞最終走向了兩條迥異的發展道路。

世界銀行總結過東亞國家成長的共性——出口導向型的發展戰略;以銀行為主的間接融資;強勢政府主導下的產業政策。在東亞三國,舊貴族伴隨土改銷聲匿跡,工業化有了土地的支撐。在技術轉移的浪潮中,強勢政府能夠游刃有餘的鋪就產業升級的路徑:日本的通產省官僚,韓國的朴正熙模式,和中國的五年計劃。

朴正熙治下的韓國,銀行被命令向財閥發放低息甚至負利率貸款,拿了貸款的財閥則必須擴大生產,完成政府規定的出口任務,稀缺的資金在強勢政府的主導下,流向了技術優勢更強,更加富有競爭力的玩家。

在東南亞,即便誕生過類似蘇哈託與馬哈蒂爾這樣的政治強人,但他們獲得權力的過程往往伴隨著教父、貴族與軍隊的蒙蔭。除了新加坡,東南亞諸國的產業結構往往大同小異:自然資源,低階加工與製造業,金融與地產。馬哈蒂爾可以率領馬來西亞在建築高度上衝擊世界第一,但經濟成長卻沒有持續的支撐動力。

教父與獨裁者的恩怨情仇也許可以隨著時間消逝,但他們留給東南亞的註腳卻難以褪色——無論多麼賺錢的生意,都比不上一種制度性的掠奪。

金融危機期間,印尼大亨林德祥把自己的河蝦養殖廠以 18 億美元賣給了政府,但審計員當時的估價只有 1 億美元。 2003 年,林德祥家族抵押的印尼大象輪胎廠被印尼銀行重組局轉賣,最後股權層層穿透後發現,交易皆在林家的操縱下進行,政府不過是其中的 “ 合夥人 ” 之一。

里昂證券亞太區市場辦公室負責人邁克爾,常年和教父們在資本市場交道。他有一次惟妙惟肖地模仿教父們是怎麼和他說話的: “ 聽著邁克爾,不要告訴任何人,我只花了 5 美分就把它買回來了 。 ”

《虎嗅網》授權轉載

【延伸閱讀】

從日本泡沫化的罪與罰-看中國的經濟泡沫-_-.png)